学而时习

Win转Linux心得若干

Jun 30th

我对Linux的尝试从Red Flag 4时代就开始了,小黑上也老早就装了Fedora 9,但由于对Win下面的软件还是太过依赖,因此“Win转Linux”一直处在设想中;直到前段时间,突然研读了一些文章,比如QQ偷偷扫描硬盘以及某些看不见摸不着又确实存在的坏东西等等,于是对Win产生极重的疑虑,开始再度认真考虑Win转Linux的问题。经过几天的奋战,总算把Linux下面的工作平台彻底弄好了,从2010年6月22日开始试行Win-Linux双轨制,执行到现在,效果非常不错,于是决定写下心得,帮助仍在Linux门槛外犹豫的朋友们。这篇心得也被归类在一个新的类别里,这个类别名叫“叶子的家常菜”,内容是本人在生活学习的一些小体会。

首先,撇开乱七八糟的技术文档,给菜鸟们列举一下我个人认为的使用Linux的若干好处:

- Win游戏太多,IM(即时通讯软件)也太过完善,工作的时候难免分心,而Linux底下就没有这些问题。实践证明,在Linux下工作效率更高;

- Linux可操纵性好得多了,尤其对我这样喜欢开源的人来说,在Win下搭建平台是件不那么轻松的事情,而Linux本来就是命令行出身,用起来确实比较方便;

- 用yum等软件管理工具省心又省力,比Win那个乱七八糟的控制面板好多了;

- Linux/GNOME许多设计很人性化,比如有不同的工作区可以进行不同的工作,还有便笺可以随时记录思路等等,对我这种喜欢一口气铺开一大堆工作的人非常之方便;

- Linux启动比Win快,一旦出错也很容易在命令行下进行检查;

- Linux和命令行联系紧密,对我这样的业余程序员来说,可以经常练练脑子,不至于生锈;

- 更不用说Linux的安全性、运行速度等等……

从Win切换到Linux,主要的难题在于软件上,毕竟和Win很不一致,一开始总会有一些不适应,或者总要东找西找,一旦耐心被磨尽难免心生去意(我前几次转换Linux失败就是因为这个),以下我便将我使用的软件做一个归类,方便后来者。我的要求只有两个:第一、安全—— 简单地说就是要开源,同时我对国内的软件是很有看法的(QQ、Tom-Skype和easyMule之类的不道德行为更是大大加重了我的看法),因此不到万不得已便不使用国内软件,闭源软件也尽量不用(因为你不知道它可能要干什么事情);第二、熟悉—— 简单地说就是尽可能和Win下面的使用习惯一致,这样工作起来就不用花一大堆时间在熟悉软件上。具体条目如下:

- Microsoft Office -> OpenOffice:这个不用介绍了,的确很好用,而且没有版权问题;

- Powertoy Calculator -> Genius数学工具:在Win下平时学习时要算一些复杂的数的时候就要用Microsoft赠送的Powertoy计算器,但Genius并不逊色,而且更符合程序员的习惯;

- EmEditor -> VIM:尽管有装PhpED,但不知怎的在Win下写php还是倾向于EmEditor,因为它小巧方便又实用。网上有介绍在linux下的madedit可以和EmEditor有的一拼,但看了看程序主页,已经很久不更新了,所以最后还是用回老牌编辑器VIM,复杂是复杂了点,但经常既然经常玩服务器操作,就当多熟悉一下也不坏;

- Firefox -> Firefox:用FEBE可以把Win下的Firefox的设定全部导入到Linux的Firefox中,很是方便,但IE插件却无法在Linux下使用,所以遇到非用IE不可的时候还是挺麻烦的,还好建行现在已经支持Firefox。另一种方法是在Wine平台下装一个IE来用,但我觉得会有潜在安全隐患;

- SecureFX -> gFTP:SecureFX也可以在Linux下通过Wine来加载,只是程序会经常崩溃。gFTP问题多多,许多方面也做得不够人性化,回头得再找一个更好的ftp软件;

- QQ/MSN/飞信 -> Pidgin:QQ、MSN和飞信在linux下可以分别用QQ for Linux、aMSN和libfetion代替,不过QQ for Linux貌似是腾讯拿出来凑场子用的,libfetion细节上还不够令人满意(最近有出openfetion,看起来挺好看的,没用过),而且把所有IM都集中在一块的主意还是非常诱人的,所以我尝试了Pidgin。Pidgin不支持飞信,不过网上有人写了个libfetion.so,可以拿来用,但对于Fedora 13貌似有兼容问题,一启动就程序崩溃,我只好自己编译了个libfetion.so,没有出现崩溃问题,但有许许多多的小bug,比如好友莫名丢失,如果对方隐身就会发送到手机等等,挺难忍受的,此外用pidgin登陆QQ经常会触动账号限制,更不用说pidgin QQ无法发送接受文件带来的不便,不过从另一个角度来说,这些不便倒是拒绝IM专心工作的好帮手;

- SkyMap -> Sky Chart III:星图软件,不过感觉还是SkyMap用的方便,也可能是用得上手了吧。哄MM用的Stellarium就不用说了,直接支持Linux;

- Adobe Reader -> ePDFViewer:ePDFViewer比xpdf好用多了,但感觉还是不够Reader方便,没办法一下子拖动很多页,但适应一下应该问题不会太大;

- ACDSee -> GQview:其实我不用ACDSee很久了,因为Win自带的查看器能应付过去,不过linux下面确实缺乏一个看图软件,这时我们的GQview是挺称职的;

- foobar2000 -> Audacious:Audacious貌似是XMMS的加强版,虽然没有foobar好用,但也不错,ape/flac/cue什么的基本都可以读;

- 暴风影音 -> GNOME MPlayer:基本和暴风影音一样强大,注意mplayer在yum下貌似是找不到的,请直接到Google Code上下载;

- Sibelius/Overture -> MuseScore:在Win下也有装MuseScore,感觉该软件除了开源、免费是亮点以外,使用舒适性上还有待提高,起码和Sibelius比差距还挺大的,不过Linux下的选择不是很多,MuseScore也不算差吧;

- 卡巴斯基 -> AntiVir:Linux没什么必要用杀毒软件,我装AntiVir的主要目的是查杀Win的病毒,这样我就可以把卡巴斯基删了。以前号称AntiVir、F-prot等对Linux平台免费,但现在看来好像统统要收费了,我用的是AntiVir的个人免费版,不必开启实时防御;

- Paint.NET -> Paint Mono:我现在基本用Paint.NET来代替Photoshop了。Paint.NET似乎没法直接用Wine加载来在Linux下运行,但Paint Mono还是不错的,唯一缺点是要先装个Mono平台;

- Wine:最下策就是用Wine加载Win下的应用程序了,但感觉并不好用,就算能加载成功且没有速度问题,有时候也会把Win下的配置改掉以至于无所适从,所以我还是实行Win/Linux双轨制,“上下班”分明。

希望以上唠叨能帮到有需要的朋友。转载请署名。

日环食天气功课

Jan 3rd

进入2010年,第一个挑战就是日环食天气预报。自然界的奥秘是掌握在上帝手里的,也只有认真研究才能窥览一二。所以,不要想着随随便便就能猜测每一次天气,上一次日全食预报的基本成功,除了运气,是建立在刻苦研究以往天气的基础上的。所以,在展开预报之前,首先得分析一下近几年的天气形势。 这次预报范围是从中南半岛到辽东半岛环食带内的天气,南亚次大陆的就留给印度人去解决吧。我选择了曼德勒、大理、重庆、南阳和青岛五个点,结合卫星资料、香港天文台地面图和NCEP再分析资料来看每年1月15日前后天气形势以及其所对应的天气系统的活动特征。

2005年

曼德勒晴加灰霾,但对看日环食影响应该不太大;大理阴到晴间多云,从前后几天的情况来看,偏南风若在轻微或以上则天气差;重庆整个1月都是轻雾或毛毛雨,平均能见度2-3公里;南阳晴,但有轻雾,能见度4.9公里,地平线上的太阳比较难看到,气压1029百帕,吹轻微的偏北风;青岛晴间多云,但烟幕很重,能见度9.2公里,地平线上的太阳没有看到的指望,气压1027百帕,吹和缓的偏北风。 从GOES-9的影像来看,云南地区覆盖着大片低云且由西向东、由北向南增厚,中原到辽东地区大致晴天;850hPa湿度场和云量有着较为一致的对应,晴/阴的分界线大概是70-80%之间,但在中南半岛的对应则不佳。从气压场上来看,850hPa上华南有一个1520-1530gpm的高压,也大致对应着晴天(但是,有几条不算窄的云带);700hPa和500hPa和云量对应不佳,只见到朝鲜半岛上有一个切断低压,关联的西风槽已经移到东海。从时间特征来看,1月上旬中原地区没有明显冷空气过境,但从地面图来看,中原一带是由温和的东北季风控制的。

2006年

曼德勒晴有轻雾,不影响观测;大理全月基本晴天,吹和缓的偏东风;重庆全月阴天有雾;南阳阴天加雾或灰霾,气压1023百帕,吹轻微的偏南风;青岛晴天但有轻雾,影响观测,能见度4.9公里,气压1023百帕,吹轻微的偏南风。 从FY2C的影像来看,除了105E以西以及辽东半岛以外,大陆被浓厚的云系遮了个严严实实,850hPa只对西段对应较好,中原地区尽管850hPa很干,但仍然有浓密云系。云南地区处于中低空槽后控制,而辽东则处于中低空弱脊前,可能是这两个地方天气较好的原因。从500hPa层面来看,一道西风槽正在通过东亚,而中原地区2、3天前相对应的冷空气才过境,强度偏弱,在15日前后已经几乎荡然无存。

2007年

曼德勒晴有灰霾,不影响观测;大理晴间多云到多云,吹和缓的偏南风;重庆老样子;南阳多云加灰霾,气压1028百帕,吹轻微的偏南风;青岛阴有雾,气压1027百帕,吹和缓的偏北风。 从FY2C的影像来看,重庆以西没有明显有云的迹象,环食带南侧有一条平行的云带,环渤海地区有云系覆盖。奇怪的是,这一年许多地方在红外图像上看似乎没有云,但实际上天气则不好(大理、南阳、郑州等),说明云的高度非常之低,接近地面。850hPa湿度场对应的很一般,气压场上来看,云南地区处于西藏低压的槽线上,而中原地区大部分处在一个西北-东南高压之间的鞍形场,在700hPa上,那道与环食带平行的云带则有一条槽显著对应,500hPa上没有显著特征。大概一周前,有一股强冷空气过境,甚至连青岛都有半星期的好天气,但此时东北季风已经衰退,较2006年强,2005年弱。

2008年

曼德勒晴有灰霾,不影响观测;大理晴间多云,日平均云量约三成,吹轻微的偏东风;重庆有雨;南阳中雪转阴,气压1040百帕,吹轻微的东北风;青岛阴转晴有轻雾,地平线方向看到太阳机率不大,气压1042百帕,吹和缓的偏北风,能见度10.9公里。 从MTSAT-1R的影像来看,攀枝花以东全部有云,河南一带云系深厚。850hPa上反映得比较好。有趣的是,天气很好的云南和天气相对好一些的辽东,850hPa上都反映为低湿度。气压场上没有显著的、一致的特征,比如说中原一带的低空有南方突出来的脊,但天气仍然恶劣。13日前后一股强冷空气过境,因此青岛也暂时摆脱了低能见度的干扰,强烈的东北季风正通过华南。

2009年

曼德勒晴,能见度相对高一些;大理大致晴天,无风;重庆有雾;南阳、青岛天气都很好,有希望见到地平线附近的太阳。南阳气压1032百帕,吹和缓的西南风;青岛气压1029百帕,吹和缓的西南风,能见度11公里。 FY2C的图基本一片清净,850hPa湿度场基本低于50%,气压场上没有什么显著特征,但从各站的风温压可以看出,强烈东北季风的持续补充是各地天气良好的主要原因。地面图上看,大陆的地面高压正在东移出海,东北季风的控制较2005年更甚。

总结

这几个地点阶梯差异显著,曼德勒几乎从未有云,重庆则可以说毫无指望,南阳和青岛有一些机会,大理是国内首选。槽-脊规律不好应用,850hPa湿度场对应关系也很一般。对于东部地区来说,观察东北季风的活动规律是比较可靠的,对于大理则是850hPa湿度场有一定的指示作用,若在65%以上则多云概率很大,但也有55-65%之间而有云的(2007年)。

[转]中甸-拉萨(滇藏线)攻略

Dec 6th

我挺少转载文章的。不过,在谋划2010年冬季旅行的时候,搜到这么一篇宝贵资料,而且原文已被删除,只能通过百度快照获得内容。特转载于此,以尽力方便希望领略这条梦幻线路的驴友。特别感谢原作者。

注:事后又细心地搜索了一遍,本文似乎是由http://www.3608.com/article/2006-4-21/105822623.html所改,而且有较大幅度的删节。成文时间是2004年夏,但从最近驴友的只言片语来看,要想靠搭车完成旅行,似乎仍然有难度。

D-1 出发地城市-昆明-香格里拉

D-2 香格里拉(中甸)-飞来寺

联系包车进藏,坐车过飞来寺,中途经过奔子兰,宿飞来寺,天气好的话可以远眺梅里雪山。

D-3 飞来寺-西当-雨崩下村

包车至雨崩下村,宿雨崩下村

D-4 雨崩下村-神瀑-雨崩上村

途经介绍:全日需要徒步

景点介绍:游览传说中的神瀑

吃住情况: 宿雨崩上村

D-5 雨崩上村-大本营-冰湖-雨崩上村

途经介绍: 徒步

景点介绍: 登山大本营,冰湖,冰瀑布

吃住情况:宿雨崩上村

D-6 雨崩上村-西当-明永

途经介绍: 徒步,拜访雨崩小学的阿茸老师,有时间再徒步去明永冰川,但大本营已经去了,雪线退得利害的明永,就不一定要去了。

D-7 德钦-盐井

沿途路况:翻山土路加石子路。

德钦到盐井每天有两班固定的中巴班车,分别是早上8点和8点半,两班车均从德钦县城里的客运站发车。如果你是在梅里雪山脚下的客栈那等这两趟车,那么这两趟车路过的时间大约在8点半和9点,不要睡过头了。8点的那班中午不停车吃饭,直接开到盐井镇。8点半的第二班车中午会停车吃饭,因此到达盐井的时间会晚一些。

D-8 盐井-左贡

盐井到芒康虽然没有固定的班车,但据当地人说,每天下午的5点至7点间,都是会有一趟车的。我那天从德钦赶到盐井的时候是下午4点,然后那天下午5点半确实就有一趟车去芒康,我就搭了这趟车去芒康。

到了芒康,你就已经身在西藏了。芒康是滇藏线进入西藏后的第一个大镇,需要补给物资的驴友建议在此准备充分,下一个适合补给的大地方就得一直等到八宿了。

从芒康到左贡无固定班车,从左贡到帮达也没有。但是这里很有价值的一个信息是,从芒康经常会有临时的班车去北边的昌都。因为凡是要去昌都的班车,都是一定会经过左贡,帮达这两个地方的,所以你可以搭这种去昌都的班车,一直坐到帮达再下车。这些去昌都的班车,一般会在头天夜里停在芒康当地一个很大的宾馆的停车广场里;如果你是从盐井搭班车来芒康的,那么你下车的地方,很可能也就在这个宾馆的停车广场里了。如果实在是找不到的话,那就去问一下当地人,他们都清楚的很。从芒康去昌都的班车发车很早,然后中午在左贡吃饭,下午五点左右就能到帮达了。从芒康到帮达的车费为70元/人,车主可能会开价更高,但你得跟他还价,因为从芒康坐到终点的昌都才100块钱。

D-9 帮达-八宿

对于搭车走滇藏来说,帮达是一个很特殊的地方。它特殊在具体的两个方面:第一个方面是它的地理位置,滇藏线一路从芒康,左贡上来,到了这以后将会出现一个三岔路口:一条继续的往北走到昌都,另一条则是往西的向拉萨方向而去。很显然,去拉萨必须走往西的那条路,因此如果你搭乘的是往昌都方向走的车辆,就一定得在这里下车,然后再找车去西边的下一个目的地八宿。它特殊的第二个方面在于它的海拔,帮达的海拔已经超过了4000米,一些在这过夜的旅行者,常会产生或多或少的高原反应,比如说呕吐以及晚上睡不着觉。

帮达-八宿,无固定班车,班车约需3-5个小时,路过的班车,花了40块钱。

到了八宿能够洗热水澡了,在后面的然乌,吃和住的条件都很差,想要洗澡几乎不可能。笔者建议,要是、可能的话,还是在八宿稍微的休整一下再前进。我在八宿的住宿费用是15元/人/天。

D-10 八宿-然乌

八宿-然乌,无固定班车,小面包约需2个小时。从八宿到然乌,我和另外5个人包了一辆长安小面包,花了240元钱,每人平均40元/人。八宿到然乌的这一段,可以称的上是滇藏线上的高速公路了。

镇里最出名的旅社是"平安旅社",其位置就在小镇的一头上。我住的旅店在小镇的另一头上,叫做"巩崃邮政宾馆",里面的床铺比较干净,15元/天/人。

D-11 然乌-波密

然乌这个地方班车不好等,且路过的时间很不规定。我和另外6个同伴从然乌扛大箱到了波密,一个人花了40元,其实花30元就可以了。

波密住的是一个好象叫做"干警办事处"附近的一个宾馆,房间很大设施很新,床铺也非常的干净,而且只要20元/人/天,另外还可以免费在隔壁的浴室里洗澡,真是爽呆了。

D-12 波密-八一

在波密到八一的半路上,会经过一个叫做鲁朗的地方,这一带风的景,巨美,巨美。从波密到八一的这一段,班车开始有一些了,但如果是在雨季的话,建议尽量去和人搭越野车,或是吉普车过这一段,小面包车是一定过不去的,千万不要尝试。在雨季里班车有的会过不去,过不去以后还会折头返回波密。总之,到了波密之后赶紧去向当地司机师傅打听前方的路况,以确定下一步的行动该如何。

我和其它6个同伴包了一部丰田4500越野车,每个人花了100块钱。

八一的住宿价格也是滇藏线上最贵的,跟内地中等城市的价格差不多。我住在路边的一个小宾馆里,一个内部设施很老的三人间,就要40元/人/天。

D-13 八一-拉萨

在八一的客运站里,发往拉萨的车是流水作业的,每天很多班,其中大客车的票价要比依维柯的便宜一些。我坐的是一部大宇的大客车,从八一到拉萨用了七个多小时,票价60元。

在Fedora 11上安装IRAF

Nov 30th

测光弄了一年多了,MPO用得挺顺,但打算弄这一行了却不会大名鼎鼎的IRAF,总觉得有点名不正言不顺。最近开始逐步开发利用本子上的fedora,于是IRAF就被提上日程了。

本来以为国内不会有多少人玩这东西,结果一搜发现一大堆结果。好嘛。我估计错误。传说IRAF很难装,不过实践表明,只要对linux熟的话还是比较简单的。当然,我很懒,懒得看原版的manual,直接找了个中文的guide照葫芦画瓢。以下方法转自网络(具体作者是谁已不可考,有删改),在我的F11上可以顺利安装。

- 把xgterm.fedora的补丁放到/usr/local/bin/下,改名xgterm;

- 创建用户iraf,根目录设为“/iraf/iraf/local/”,切记登陆shell是/bin/csh,保证iraf对/iraf有读写权限;

- 把/iraf/和/iraf/iraf/的所有者都改成iraf;

- 重新以iraf用户登录系统。创建如下的目录树:

- 把as.pcix.gen.gz文件复制到/iraf/iraf目录下,把ib.rhux.x86.gz复制到目录/iraf/irafbin /bin.redhat下,把nb.rhux.x86.gz复制到目录/iraf/irafbin/noao.bin.redhat下,然后利用 cat *.gen.gz | zcat | tar -xpf -进行解压;

- 设定环境变量:setenv iraf /iraf/iraf/local

- 首先是在iraf下安装。

- 然后是在root下安装,做法和在iraf安装一样(也有人说不必装两遍,没尝试过);

- 在终端中以iraf的身份mkiraf,在选项中输入xgterm;

- 输入cl即可启动IRAF啦!

- 如果想同时启动IRAF和ds9(如果有装),可执行 wget http://geco.phys.columbia.edu/~rubab/iraf/iraf; sudo chmod u=rwx iraf 到任意目录,然后mkiraf一次,之后sh iraf就可以同时启动IRAF和ds9了。

mkdir /iraf/irafbin

mkdir /iraf/irafbin/bin.redhat

mkdir /iraf/irafbin/noao.bin.redhat

mkdir /iraf/extern

mkdir /iraf/extern/mscred

mkdir /iraf/extern/stsdas

mkdir /iraf/x11iraf

cd /iraf/iraf/unix/hlib/

source irafuser.csh

./install –n

摸索IRAF中。不过看起来不太难上手,那几个tutorial挺好用。似乎CSS的人也就是以IRAF+ds9的骨架来架设他们的处理终端的。

[ZZ] Basic Spanish

Sep 30th

Spanish alphabets

Hola:喂

Buenos días:早上好

Buenas tardes:下午好

Buenas noches:晚上好

Por favor:请

Gracias:谢谢

de nada:当对方说Gracias(谢谢)的时候,相当于不客气

Lo siento:我很遗憾

Perdon:对不起

Disculpe:抱歉,借光

China:中国、中国人(女的)

Chino:中文、中国人(男的)、中国的

Sí:是

No:不

guapo/guapa:靓仔/美眉

Amigo: 朋友

tú:你

bueno:好/棒

bravo: 棒极了

yo:我

Por qué:为什么

Qué:什么

Adiós:再见

Bienvenida:欢迎

Díos mío:我的天哪

Madre mía:我的妈呀

Es muy en la onda:酷毙了

Fantástico:妙极了

Bien:好

AAS/DPS Meeting -- Information for Students

Sep 28th

This guide is originally posted at http://dps.aas.org/meetings/attendees, and was revised for post here.

Adrienne Rowe created this document based on information from the LPL Grad Student Handbook on Conferences for the 2007 Fall DPS meeting in Orlando, FL.

Presentation Types

There are three kinds of presentations at the meeting: invited talks and lectures, contributed talks (oral presentations) and contributed posters.

Invited talks and lectures are larger sessions presented by a speaker specifically engaged for the meeting (meaning that the presentation was requested versus offered). Plan to attend these.

The majority of meeting content is contributed by members of the scientific community, and takes one of two formats. Oral presentations last from 5 to 15 minutes, depending on the meeting format, and related talks are grouped in sessions. Posters display research information on large boards or on poster-printouts, which people can inspect at their leisure, typically during coffee breaks between sessions and after the day's sessions. Poster presenters are available to discuss their posters during specific times that are listed in the meeting's schedule, but often also informally at other times between sessions.

Attire

Dress for comfort. You will be moving around a lot, often with an armful of stuff. An empty tote bag brought to a meeting will almost certainly be full for the trip home. Attire at the meeting is generally between business casual and casual (e.g. jeans are usually OK, and there is likely no need for you to wear a tie). Remember, though that you will be among your colleagues, so look presentable. Comfortable shoes are highly recommended, because you will be doing a lot of standing around. Wear your badge to all meeting events, including receptions and banquets.

What else should I bring?

Again, an empty tote bag will be useful, as will a notebook and pen. Depending on location, a swimsuit and sunscreen may be useful. Sunglasses are always in season. Add a camera if you will be sightseeing.

Most meeting venues provide several public-use computers with Internet access, so you could probably get away without a laptop.

Of course, if you are presenting a poster, bring your poster, (thumbtacks are usually provided, but check) and any notes you need for answering questions.

Planning for the meeting

Plan each day in advance. With so many interesting talks, it can be overwhelming to decide where to start each morning. Study the program ahead of time and decide in advance what sessions you want to attend. where to start each morning. Study the program ahead of time and decide in advance what sessions you want to attend.

If you decide to attend talks at simultaneous sessions (e.g., the first half of one session and the second half of another), choose a seat in the back of the room so you can exit discreetly.

If you are presenting a poster or talk, be sure to build in time to prepare. You'll be surprised how quickly the days pass.

While it's not a universal law, some people can feel burnt-out by having gone to too many talks by the third or fourth day of the meeting. Pace yourself.

Almost everyone in our field is friendly. Don't be shy about going up to somebody and asking them about their poster or their talk. However, don't be deflated if somebody you've met before doesn't remember you. Many people have trouble remembering faces and/or names.

If you are giving a poster presentation, be sure to stand by your poster at your scheduled time. Note though that while many people will walk by and gaze at your poster, only some small subset will actually want to interact with you and discuss it. Again, don't be deflated by this—it's normal. There is no need to start your poster spiel with everyone that drifts by your poster.

Speaking of the poster itself, because of the social dynamic of the poster session, it is highly recommended that your abstract and conclusions/summary be readily findable and readable to someone standing a few feet away. A large fraction of the people that see your poster will only want to spend 15 seconds getting the upshot of your results. This is not because your work is poor or because you're new, it's because there are just lots and lots of posters to see! Also, you want these drifters to be able to see your results even if you are at that moment with a cluster of two or three people engaged in deep discussion right in front of the poster.

For many attendees, the meeting means that they get to see old friends that they see normally only once or twice a year. For this reason, it can be difficult to break into a social group. Don't worry, this is normal. An obvious manifestation of this phenomenon happens right before lunch and right before dinner, when people sort themselves into groups to go get food. Don't feel slighted if the person you're speaking with tells you that he/she has other food plans with somebody else (and that implicitly you're not invited). It simply takes time to integrate one's self into the society.

大气探测实验室学术讨论会第1期

Sep 26th

继续将“Dream Lab”计划付诸行动,希望通过定期举办学术讨论会,能将国外自由交流的学术风气引入实验室,就如同朱老师的505小组对全国青少年天文活动造成的影响一样。9月26日,顺利举办了第1期,有十几位同学参加,效果挺令人满意。

实验楼北座A502 大气探测实验室

20:30-20:40 Introduction

20:40-21:10 A Review of 2009 Total Solar Eclipse Forecast Campaign

21:10-21:40 Review and Discussion of Typhoon Koppu

计划以后每个月举办1-2次的类似活动,带动大家进行讨论,算是为学院学术氛围的培养尽一份绵薄之力。

AAS/DPS年会:整装待发

Sep 25th

我的会议海报,待共同作者过目后即可印刷

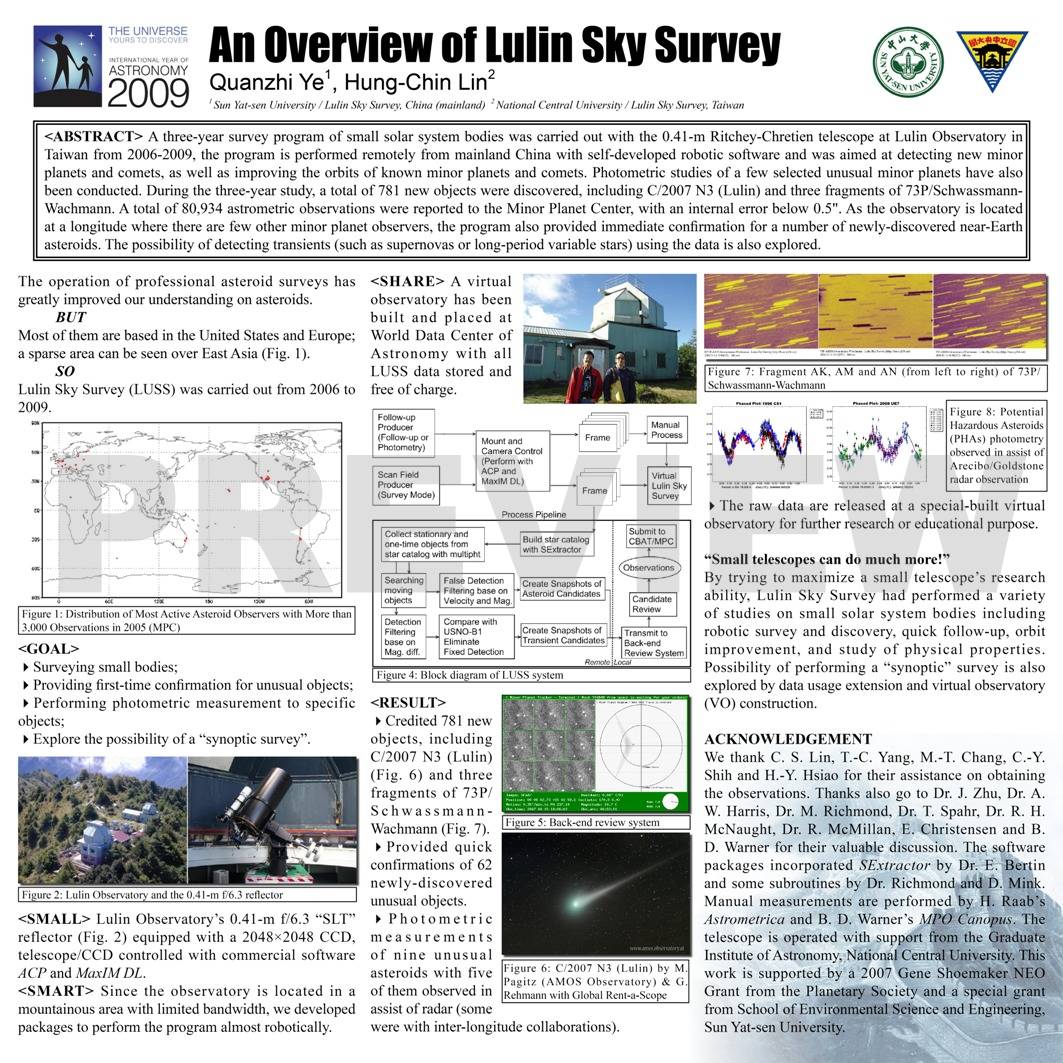

再度收拾行装,准备上路!目标:美属波多黎各自由邦法哈多镇El Conquistador风景区,内容:参加第41届美国天文学会行星科学分会年会,并作题为"An Overview of Lulin Sky Survey"的海报展示。报告时间:大西洋时间10月7日16:30-18:30(即北京时间10月8日4:30-6:30),报告地点:Caribbean Ballroom(没错,所有的报告都是在舞厅里举行……),展示时间则是10月5-8日。

本来以为海报一两天就能搞定,叶赫那拉也说拿PS做便可,没想到光是文本就写了3天,之后第4天用于发现:PS很难拿来做科研海报,只好弄了一个InDesign,幸好上手很快;忙到第6天,在XF的参谋下终于做好了,结果得意之时,顺手Google了一些以前DPS会议的海报,才发现我的文本又长又难懂,一怒之下,打掉重来。不过这次就驾轻就熟,到了第7天,基本完工,再加了一些装饰,于是总算“独立自主”地把海报做出来了。

旅行安排(均为当地时间):1日到香港;2日上午的航班飞16个小时到纽约转机,再飞5个小时到圣胡安;3日在圣胡安倒时差,顺便看看城市;4日,蹭Harris等泰斗级科学家的车去法哈多;5-9日在法哈多开会;10日去大名鼎鼎的阿雷西博天文台(to 外行朋友:地球上最大的射电望远镜,就是用来找外星人的,据说在电影里出镜率很高的哟);11日一早飞回纽约,接下来两天在纽约闲逛,13日晚上到卡内基音乐厅听费城交响乐团的音乐会(世界顶级的音乐厅+美国三大乐团);14日上午坐火车去波士顿,逛哈佛/MIT还有国际小行星中心,再见见姐夫大人,15日晚上的夜班车去华盛顿;16日逛华盛顿,17日逛费城,18日上午的火车回纽约,下午上飞机,再飞16个小时,19日晚到香港。

America,我来也~~~

如何制作学术会议海报

Aug 19th

虽然在科学界的某些人看来,相对于其他的交流方式来说,会议海报的档次比较低。但在学术会议上的会议海报仍是一个非常有用的的交流方式。相对于学术报告,会议海报的优点包括其在专业会议上介绍时间的长短。在学术报告上,大多数报告一般限于15分钟内。而会议海报通常可以与感兴趣的来宾讨论2小时以上。此外,在大多数学术会议上,学术报告常预定在不同的小房间同时进行,这使得听众数量非常有限。而会议海报常常在大房间举行,可以容纳数百名参观者。因此,通过做会议海报,你更能向他人展示你的研究工作。

我们将在这一部分提供以下几个方面关于准备会议海报的建议:

准备

有时人们会以为准备会议海报相对于学术报告来说需要较少的工作,其实二者都需要提前准备及自始而终的努力。当你开始准备你的会议海报时,两个要素必须考虑:内容和布局。所以,准备会议海报就必须尽早开始!

内容

有时人们过于担心会议海报的外表而忽略了其中心内容,会议海报只是你科研工作的形象展示。如果你没有值得展示的,那你就不该去想做会议海报。如果你已经毫无疑问地获得了指导老师的鼓励和支持,那这个时候,你肯定有一些新的有意思的成果来展示。因此你应关注的焦点是确保你展示的信息正确反映了你工作的质量。

虽然会议海报的规模可能略有些变化,但一般会议海报所用的海报的尺寸往往是1.2m高1.8m长。既然海报尺寸有变化,一定要事先弄清楚你的海报的尺寸,因为这将决定你的海报上信息量的多少。最后,既然你已确定你有多大的空间,就要做到用得其所!

展览的标题,所有作者的姓名及其所属机构应当写在你海报最上一行正中。为了让有兴趣参观者可以迅速了解你海报的主题,务必使所用字体至少有3.8cm高。

格式

大多数理工类会议海报所用的海报都使用相同的格式:标题、作者及其所属机构、摘要、引言、方法、结果、结论、致谢、参考资料。下面我们将简要的讨论上述每一项内容:

标题——标题要切实突出你的研究主题,字数不要太多。

作者及所属单位——列出所有曾为这项研究工作作出贡献的人的姓名。而且一定要和你的指导老师商量此事。作者的身份严重关系到知识产权方面的问题,因此每个作者要确保自己所在的部门或单位的明确性。

摘要——这要高度概括,通常少于150字。用来确定研究的问题,使用方法,取得的成果,及这些成果的意义。

引言——这部分应对此项目立项的的原因和科研材料及方法的使用做简要的概述。

方法——此部分要对实验方法做简洁的概述。

结果——这一部分应概述你的科研成果。因为成果展览是你成果的形象展示,所以这个板块要绘图而不是照抄原文。

结论——这一部分应提供你工作所得的概括性结论,并可说明今后工作方向。

致谢——这一部分应包括协助你完成你工作的全部机构。首先而且最重要的是说明帮助你科研的资金来源。这是很重要的,特别是当一个政府机构资助你的科研项目。最好要和你的指导老师一起核查一下,以查明所有有关的个人和单位。

参考资料——因为科研不是凭空完成的,你需要在你海报的一个或多个部分注明其他人的相关工作。作为一个技术性文件,你将需要注明每一个引文的出处。由于参考书目的格式因学科的不同而不同,一定要和你的指导老师商量首选的引用格式。

布局

至少有两种常用的海报版面设计方法:大海报和组合型海报。

a、关于使用大海报的一些考虑:一些人使用单一大型海报打印而其他人则组合张贴A4纸大小的版面。前者必须使用特殊印表机印制,但单位里不一定会配置。这类海报可在当地印刷商店打印,但往往价格昂贵。此外,这些在交通尚有些困难,你可以购买塑料管保护、储存和运输海报。如果你选择使用这种方法,一定要带着你的海报。

b、关于使用组合型海报的一些想法:版面可随时用任何个人的彩色喷墨打印机或者激光打印机打印,因此用它来准备便宜一些。此外,还有一个的优点:个别部分可以在最后一分钟改变并重印。此外,这类海报可通过背包或公文包来携带。因此,在旅途中它不会与你分开。而其缺点是这类海报在会议上张贴需要花些精力。所以,如果你选择这类海报的话,一定要留足够时间来准备。

要合理布局你的海报,使观众能较容易地听懂你的介绍。值得注意的是成果展览会有一个的标准模式。要考虑一下成果展览会的进行程序,这类会议常常发生在深夜并且伴随欢乐的酒会。观众常拿着起塑料杯慢慢的一排排地边走边看。因此,这是最好的安排可以让观众从左到右地阅读你们的海报资料栏目。你也可以选择其他方式,但这容易打断或者干扰观众看你海报时的思路。

要保证你的海报有吸引力并且在1米外可以看清楚——这包所有字、标题和表格。选择一个较大的字体。

“一张图片可以代替一千个字”因为海报是你工作的形象的介绍,图形可以比文字更形象。使用少量的短的容易读懂的句子。

让它简单易懂!不要在你的海报上使用首字母缩写,不要添加过多的文章或者复杂的数字。

如果你选择在彩色的纸或者海报板上写文章,使用双面胶,胶水或者其他粘剂让你的纸牢牢粘住。

发布

在会议前站在你海报前面做一个(2-3分钟)关于你科研和实践的讲话。让你的指导老师、你的研究组或亲友做你海报介绍的听众。根据这些人的反馈信息,你可以对你海报介绍做一些改变。

预先确定会议地点并且要提早至少30分钟到场贴好海报。 虽然常常会有些事干扰,你要用自己的智慧排除干扰推动会议的发展。

不要做一墙之花。问一下如果他们想知道你工作的消息的话,你就开始发言。

你要计划好留在你的海报前的时间。不要害怕去看其它参与者的海报,要尽量减少无人听你的介绍的次数。

在会议上你也许会看到其他参与者在分发海报复本,此时你不要分发任何书面资料,除非已经得到指导老师的同意。如果观众有兴趣想要你的海报复本,留下他们的名片或者记下他们的名字、地址或电子邮件以便会议后和他联系。会议结束时,你一定要搬走你所有的海报材料,留下的任何东西都会被扔掉。

最近“过得很充实”,以至于没时间来照料已经写成的几篇小文的草稿。各位不要担心,我想不会等待太久的。一直在忙碌10月份的波多黎各会议——顶级的学术会议!顶级的科学家!在2万公里之外展现自己!这可能是到目前为止最大的学术挑战了。Dr. Harris建议我做会议海报(其实以我现在的英语水平,可能暂时还无法作口头报告),以前没做过,于是随便搜了一下,发现南京农业大学写了一个很详细的指引,就转载过来了,原文地址在http://srt.njau.edu.cn/common.asp?d=54,有个别修改。这一网站也给出了很详细的科研指引,相当有用。

杨绛《读书苦乐》读后感

Aug 1st

读书钻研学问,当然得下苦功夫。为应考试、为写论文、为求学位,大概都得苦读。陶渊明好读书。如果他生于当今之世,要去考大学,或考研究院,或考什么“托福儿”,难免会有些困难吧?我只愁他政治经济学不能及格呢,这还不是因为他“不求甚解”。我曾挨过几下“棍子”,说我读书“追求精神享受”。我当时只好低头认罪。我也承认自己确实不是苦读。不过,“乐在其中”并不等于追求享受。这话可为知者言,不足为外人道也。

我觉得读书好比串门儿——“隐身”的串门儿。要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者,不必事前打招呼求见,也不怕搅扰主人。翻开书面就闯进大门,翻过几页就升堂入室;而且可以经常去,时刻去,如果不得要领,还可以不辞而别,或者另找高明,和他对质。不问我们要拜见的主人住在国内国外,不问他属于现代古代,不问他什么专业,不问他讲正经大道理或聊天说笑,都可以挨近前去听个足够。我们可以恭恭敬敬旁听孔门弟子追述夫子遗言,也不妨淘气地笑问“言必称‘亦曰仁义而已矣’的孟夫子”,他如果生在我们同一个时代,会不会是一位马列主义老先生呀?我们可以在苏格拉底临刑前守在他身边,听他和一位朋友谈话;也可以对斯多葛派伊匹克悌忒斯(Epictetus)的《金玉良言》思考怀疑。我们可以倾听前朝列代的遗闻逸事,也可以领教当代最奥妙的创新理论或有意惊人的故作高论。反正话不投机或言不入耳,不妨抽身退场,甚至砰一下推上大门——就是说,拍地合上书面——谁也不会嗔怪。这是书以外的世界里难得的自由!

壶公悬挂的一把壶里,别有天地日月。每一本书——不论小说、戏剧、传记、游记、日记,以至散文诗词,都别有天地,别有日月星辰,而且还有生存其间的人物。我们很不必巴巴地赶赴某地,花钱买门票去看些仿造的赝品或“栩栩如生”的替身,只要翻开一页书,走入真境,遇见真人,就可以亲亲切切地观赏一番。

说什么“欲穷千里目,更上一层楼”!我们连脚底下地球的那一面都看得见,而且顷刻可到。尽管古人把书说成“浩如烟海”,书的世界却真正的“天涯若比邻”,这话绝不是唯心的比拟。世界再大也没有阻隔。佛说“三千大千世界”,可算大极了。书的境地呢,“现在界”还加上“过去界”,也带上“未来界”,实在是包罗万象,贯通三界。而我们却可以足不出户,在这里随意阅历,随时拜师求教。谁说读书人目光短浅,不通人情,不关心世事呢!这里可得到丰富的经历,可认识各时各地、多种多样的人。经常在书里“串门儿”,至少也可以脱去几分愚昧,多长几个心眼儿吧?我们看到道貌岸然、满口豪言壮语的大人先生,不必气馁胆怯,因为他们本人家里尽管没开放门户,没让人闯入,他们的亲友家我们总到过,自会认识他们虚架子后面的真嘴脸。一次我乘汽车驰过巴黎赛纳河上宏伟的大桥,我看到了栖息在大桥底下那群拣垃圾为生、盖报纸取暖的穷苦人。不是我眼睛能拐弯儿,只因为我曾到那个地带去串过门儿啊。

可惜我们“串门”时“隐”而犹存的“身”,毕竟只是凡胎俗骨。我们没有如来佛的慧眼,把人世间几千年积累的智慧一览无余,只好时刻记住庄子“生也有涯而知也无涯”的名言。我们只是朝生暮死的虫豸(还不是孙大圣毫毛变成的虫儿),钻入书中世界,这边爬爬,那边停停,有时遇到心仪的人,听到惬意的话,或者对心上悬挂的问题偶有所得,就好比开了心窍,乐以忘言。这个“乐”和“追求享受”该不是一回事吧?

一九八九年

从青藏高原屁颠屁颠地看完日全食回来,觉得心里装了不少新鲜的琼浆玉露,便决定着手写一篇思想丰富、寓意深刻的大文章。经过一个星期的缝缝补补修修改改,拜请家母通读一遍,结论是:看起来像是东拼西凑的风景明信片。这样的文章当然不能见世面,只好沮丧地把它暂且丢在一边,同时感叹名家大师们缘何能举重若轻地遣词造句,让几千个方块字好像指北针一般指向同一个明确的主题。我曾经在五线谱上画了一个下午豆芽菜之后认定写文章比作曲容易,此时此刻我决定撤回这一想法,因为识字的人显然比识五线谱的人要多得多,要装模作样的糊弄人可是难得多。

家母见我情绪低落,便翻出杨绛的《读书苦乐》来让我研读。在这里我本不打算作读后感惯常的客套——但这篇小文的确让我发现了一些有益的经验。是不经意地发现杨绛笔下的读书与旅途、与人生偶合的欣喜吗?或许吧,不过我不想把这样一篇短短的读后感上升到“具有深刻内涵”的高度。其实最主要的,只是窥见到大文豪们写作秘籍的一角而已。但这也够了。

我觉得,写文章像一次旅游一样。这种旅游可以是周末到郊外漫无目的地转一圈那一种,想到哪里便写到哪里,写到最后“兴尽而返”,写几个感叹句就万事大吉。又或者,可以如同参加旅行团一样,按着某个定好的模式过一遍,比如“今天天气很好”,或者“昨天发生了一件事”等等,大体上就等于N年级周记的加强版,最终目的不过是避免被记作业欠交。

一篇让人产生印象的好文章,必须如同雪山的棱角一样有引人注目的风骨,必须是作者对一块地域的独立探索,就好像探险者开辟航路一样,人们都要通过“他”的足迹去了解和接触这一块新天地。尽管这一块地域可能有无数人勘查过,但路两旁新的风景却是由作者自行发现的,比方某棵树很独特,某座山峰很雄伟等等。在这篇文章中,我们可以看到杨绛如何自如地向读者描绘读书的超凡作用——但最终,她要表达的还是一个意思:读书的好处不等于享受,所有的字词都是为这一个清晰的目标服务的。我们对读书都有自己的看法,但杨绛要说的是“杨绛对读书的看法”,我们要读的也是“杨绛对读书的看法”。一篇文章不应该像吃草的牛羊一样,东转一下,西转一下,而必须有一条稳定的、清晰的线——就好像一条翻越山脉的公路一样,尽管曲折蜿蜒,但却明确地指向目的地。

阅读杨绛诙谐的文字让我莞尔,同时也有幸领教了写作的某个真谛。这恐怕也是读书的某种好处吧?

最新评论 Recent Comments