夏季暴雨生存指南——暴雨从何而来?

Jul 29th

北京灾难性的暴雨牵动了许多网友的心。虽然天灾属于自然界的强大的不可抗力,但通过良好的应对措施,我们还是可以尽量降低损失的。暴雨之后,从特大降水的疏导应对到城市灾害的危机处理,已经有许多大牛侃侃而谈,因此在本文中,我想谈一下作为大城市里的个体,了解一下暴雨从何而来,并尽可能地避免直接与暴雨面对面。俗话说“防患于未然”,在城市的排水设计和灾害应对机制无法在短时间内有效提升的情况下,通过了解暴雨的“活动习性”,我们还是可以尽量避免自己在错误的时段出现在错误的地点的。

背景知识:降雨量怎么算?

首先,我们必须得介绍一点背景知识:降雨量是怎么定义的?你还别说,这恐怕还真必要,有朋友竟然认为“降雨量100毫米”等于“路面平均积水10厘米”——让我哭笑不得。

用最简单的说法,降水量等于一平方米的面积上的积水深度,比如说降雨量100毫米,等于一平方米的面积上积了10厘米深的水。不过这有一个问题:不提时间尺度的降水量,都是耍流氓,因为没人知道你说的这“多少毫米”是多长时间内下的。对于北京的夏天,一个月下100毫米其实是偏少了,但一天下100毫米则已经达到大暴雨的级别。其他常用的降雨量,主要还有“日雨量”、“24小时雨量”和“年雨量”。为了让大家对“暴雨”有个概念,简单的说,每小时10毫米的雨已经算有点大了。

特大暴雨:南方的专利?

在尚不知北京暴雨伤亡可观(就一场暴雨来说)、损失惨重的时候,我发现微博上有一种想法:北京这雨拿到南方沿海并不算大,南方的朋友大可以“笑而不语”。事实真是这样吗?我们不妨先来看几组比较数字:

- 2012年7月21日北京暴雨过程24小时雨量极值——460毫米 [出处]

- 1963年8月8日北京暴雨过程24小时雨量极值——464毫米 [出处]

- 广州24小时雨量极值——319.8毫米(2011年10月13-14日) [出处]

- 海口24小时雨量极值——333.6毫米(2011年10月4-5日) [出处]

- 香港日雨量极值——534.1毫米(1926年7月19日) [出处]

- 中国大陆日雨量极值——1054.7毫米(1975年8月7日,河南省方城县) [出处]

- 全球24小时雨量极值——1825毫米(1966年1月7-8日,法属留尼汪岛) [出处]

- “暴雨”的阈值——16毫米/小时或50毫米/24小时 [出处]

我们可以注意到这样一个现象:北京的最强降雨记录竟然高过南方几座城市的记录。然而,北京的年平均降雨量却仅为广州、海口和香港的1/3到1/4左右(这三座城市的年平均降雨量分别为1736.1毫米、1652.1毫米及2398.4毫米,北京仅571.8毫米)。而且,考虑到南方大多数城市都沿海、沿河而建,但北京却是一座不靠任何大型河流的内陆城市,这个区别就好像在卫生间里打翻一盆水和在客厅里打翻一盆水一样,前者还好办一些,后者就有得折腾了。所以,南方地区许多城市在短时降雨强度上,以及由此造成的排水难度上,都是不能和北京以及其他北方内陆城市相比的。

为什么北方的夏季暴雨更暴烈?

看了以上的数据,或许你会说:好像有bug哦。北方不是一般比较干燥嘛,为什么“不飞则已、一飞冲天”呢,风头居然能远超对暴雨习以为常的江南。

我们都知道杨贵妃同学喜欢吃荔枝,可当年没有什么温室大棚技术,所以只能从南方用特快专递的方式运到长安供她享用。假如当时的人们掌握现代温室技术的话,就可以“就地取材”,大量供应,杨同学也就可以吃个够了。

说到夏季暴雨,道理也是有点相似的。地面上的水汽远比高空中多,但一般情况下很难让这些水汽一同升到天空中去成云致雨,所以南方夏季最典型的暴雨来源就是——扮演“邮差”的台风,千里迢迢地把水汽从大洋上带过来(当然实际上是一边下一边“吃”);北方很少有台风,但却有另外一样威力更大的武器:冷空气。一般情况下,暖空气是老老实实地呆在地面的。但如果拥有“开挂技术”的冷空气杀过来的话,由于冷空气比暖空气重,冷空气的入侵会把暖空气“抬”到高空。空气可以吸收水的量是和温度成正比的,这些暖空气本身就相对“潮湿”,被这么一抬升降温,水就全给“挤”出来了。更糟糕的是,冷空气的影响范围一般大大超过一个台风的影响范围,所以大面积的翻云覆雨的天气自然也就来了。

这就是夏天北方暴雨的原因。这样的冷暖空气遭遇战并不是每次都会带来非常糟糕的天气,但总会有一些特殊的情况出现。强冷空气直接进攻炎热已久的地区,后果肯定比较严重(比如这次北京的暴雨);又比如冷空气在前进的过程中,由于气流的方向与暖空气中气流的方向成一较大的交角,而且冷暖空气之间并不是垂直的一堵“墙”,而是一个比较复杂的倾斜的面,因此这种复杂的环境会成为微小漩涡的温床。大多数情况下这些漩涡只能短暂存在;但在少数情况下,在气流极其强劲的地方,漩涡可以发展成一个极其强烈的微型气旋——于是龙卷就这样形成了。美国中部大平原由于地势过于平坦,小漩涡们不容易因摩擦力而消亡,因此是龙卷的重灾区;我国由于地势比较复杂多样,所以龙卷相比较来说还不至于会成为一个非常令人担心的问题。

或许你会想:如果冷空气直接遇到了台风,情况会如何呢?这就是1975年8月在河南发生的特大暴雨的情况:超强台风“尼娜”一路杀入河南省,遇到了北方来的强冷空气,直接卡在原地不动了,使得许多地方一天之内的降雨量就相当甚至超过一年的雨量,直接导致了气象史和水文史上最黑暗的一页。

夏季暴雨生存指南

好了,在啰嗦完一大串背景知识之后,我们应该了解一下最实用的内容了:怎样才能尽可能有效地避开暴雨呢?

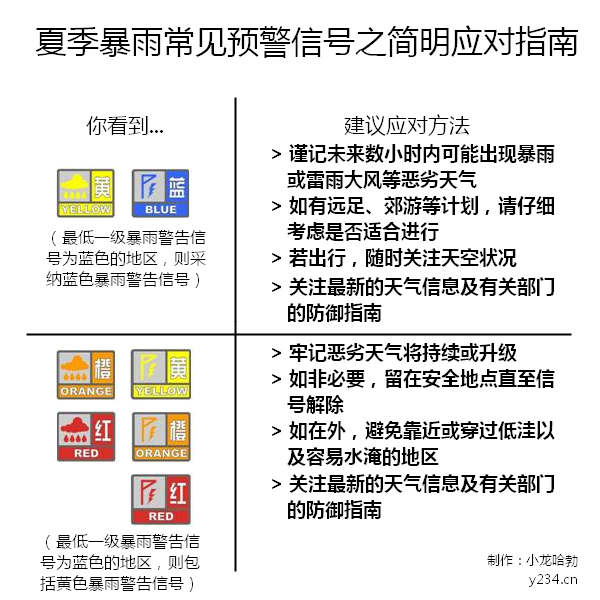

首先介绍的方法肯定也是最“懒”的办法:乖乖把你当地的气象部门的网页加入收藏夹吧!一般来说除了“领导风采”之外,还是有一些会随时更新的东西的。在平时,你可以用任何你喜欢的气象网站——从天气在线到QQ天气之类的——关注天气。但一旦你发现“局部有暴雨”之类的字眼时,那几天请勤快地为气象部门增加访问量吧!而且即使做梦也要记得以下这么两种符号(注:不同地区符号可能会略有不同,但基本大同小异):

不知道说明文字里“6小时之内XX毫米”或者“XX级”是什么概念?别着急,气象局之所以用这些字眼是为了确保语文成绩再差的人也知道这些文字来自于气象局。不涉及任何技术用语地说,如果你看到那下雨的符号——不管它是黄的还是别的什么色的——那你还是能回家尽快回家吧。如果看到那个带着哈利波特头上那道疤的符号——也不管是什么色的,赶紧考虑找一个安全地方暂避。雷雨大风往往是和强降雨一块出现的,所以如果你不躲的话,恐怕就不是单纯成为落汤鸡那么简单了。

当然紧接着我必须补上一些技术解释:一般来说,蓝色信号都是某种“提前警告”,表明虽然天空中风平浪静,但危险可能就在转角。黄、橙、红色一般都是在恶劣天气“进行时”的时候发出,旨在警告恶劣天气可能会进一步升级。而且有许多地方会没有蓝色信号(比如广东就没有蓝色暴雨预警信号)。总之,若你看到蓝色信号,就最好考虑一下改变行动计划,即使外面晴空万里。如果你正好在上班或者不能马上回家,应该密切关注天空的状况以及信号级别,如果发现信号进一步升级,那最好考虑在安全的室内做长期打算。

这些预警信号正是设计给那些分不清淡积云和浓积云的人们的,而且在许多时候准确度还是可以的,比如北京这场暴雨,气象部门早在上午就发布了有关的预警信号。所以,在看到各色信号高挂的时候,还是暂时收起调戏气象学家的段子,认真考虑一下吧。谁也不想暴雨天堵在路上或者成为一只标准的落汤鸡的。

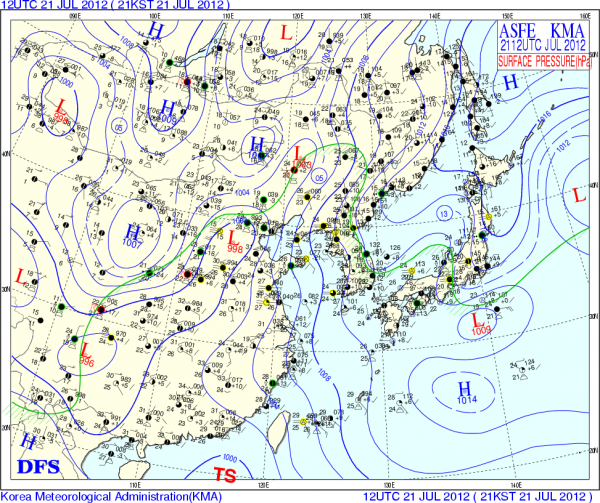

气象部门的预警信号是面对一个地区来发布的,只具备最基本的指示功能。如果你需要精确地评估自己所在地的天气情况,那最可靠的手段就是天气雷达。一般来说,恶劣天气系统移动的速度不会超过每小时几十公里,而雷达的探测范围可达300公里左右,时间频率一般也在10分钟上下。所以,如果你能熟练地判读雷达资料,那可以比较精确地判定恶劣天气到达某一个地方的时间,以及可能持续多久。这其实并不难!因为它们其实就是动态的地图而已,你可以方便地在国家气象中心的雷达数据汇总或是中国天气网的天气雷达页面找到你所在地附近雷达的实时资料(除非你住的地方比较偏远)。当然,也可以参考一下我在去年北京6·23暴雨之后写的入门文章。

说到这里,其实我们的“指南”也已经差不多了。说到底其实就是各位要经常关心天气,尤其是经常关心那些坐在雷达盖子下面天天苦逼刷雷达图的人是不是要“挂号令牌”,并能够杜绝“碰运气”的心理,想好各种“号令牌”下的行动步骤,并严格执行之。如今的技术还是可以让我们提前几个小时比较靠谱地摸到暴雨蛛丝马迹,要是不享受一下这个好处就实在浪费了。各位下一次看到各色牌牌,可不要再当耳边风了,或许你可能会给自己省下很多麻烦。

原文于7月22日发表在果壳网,有较大改动。

夏季暴雨生存指南——如何解读气象预警信号?

Jul 25th

尽管气象部门提前了大半天对7月21日北京的特大暴雨做出了预警,但除了发布渠道不尽如人意之外,从微博上的讨论来看,预警信号本身也迷惑了不少朋友:21日早晨9点半发布蓝色暴雨信号,下午2点发布黄色暴雨信号,下午2点20分发布黄色雷电信号,下午6点半发布橙色暴雨信号——有网友提出,蓝色信号大家都没怎么关注,而在颜色上能够提到警示作用的“黄色”出来的时候,早已经黑云压城、暴雨如注了;还有网友指出,这么严重的灾害,为什么只发出橙色暴雨信号而不发最高级别的红色。由此可见这次应灾的一大问题:预警信号发是发了,可许多网友直呼“看不懂”,“预警”效果大打折扣。

这些信号到底有如何含义呢?诚然,信号的确是带有解释文字,可是那也太好像我们气象专业的期末考试题了吧!尽管这次气象部门在信号发布时机上是完成了既定职责,可如果只有气象专业的学生和气象爱好者才能准确理解预警信号的意义,那这一套系统运作得肯定是远不算令人满意的。希望这篇文章能够以最浅显的方式,结合本人过去几年“追风追雨”的经验,向各位读者理清不同信号的实际含义,能在下一次极端天气时,能对各位在决策上有一点帮助。在文章的最后,我还会介绍一下其他地区的预警信号机制,但愿能促进决策者在预警信号“人性化”、“大众化”上的一些思考。

气象预警信号巡礼

一般来说,各国各地区的气象预警信号大致可以分为两种类型:“戒备”信号和“警告”信号,前者要传达的是“狼要来”,后者要传达的是“狼来了”。从多年的经验来看,这样的系统运作是非常有效的:戒备信号发出的时候,尽管天空看起来还是风平浪静,但人们心里应该清楚:一个小时之后或许就会风雨大作!从而据此调整自己的出行安排,而救灾部门看到这样的信号,也应该处于待命状态;警告信号发出的时候,如非必要,人们应该尽可能留在安全地点直到信号解除,并做好意外发生的准备,而救灾部门也必须高速运转,及时解决出现的灾难。

近年来,参考这一经验,我国普及了一套相当全面的气象预警信号系统。简单来说是这样运作的:预警方向被划分为台风、暴雨、高温、寒潮等11类,每一类用不同颜色表示不同等级,一共有白、蓝、黄、橙、红五种;但不同预警方向等级不一样,很多预警方向只有其中的两种、三种或者四种等级。而且不同地方的信号系统也略有不同,比如广东就没有各种与暴雪有关的预警信号,内陆地区也没有台风预警信号,等等,但总体来说是大同小异。

我们这里只重点考察一下“暴雨”和“雷雨大风”这两个方向的信号,因为它们是夏季暴雨中非常常见的两种信号。根据有关文献,不同颜色的信号在以下条件下发出:

- 蓝色暴雨预警信号:12小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续(有些地区没有这一信号)。

- 黄色暴雨预警信号:6小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

- 橙色暴雨预警信号:3小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

- 红色暴雨预警信号:3小时内降雨量将达100毫米以上,或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

- 蓝色雷雨大风预警信号:6小时内可能受雷雨大风影响,平均风力可达到6级以上,或阵风7级以上并伴有雷电;或者已经受雷雨大风影响,平均风力已达到6—7级,或阵风7—8级并伴有雷电,且可能持续。

- 黄色雷雨大风预警信号:6小时内可能受雷雨大风影响,平均风力可达8级以上,或阵风9级以上并伴有强雷电;或者已经受雷雨大风影响, 平均风力达8—9级,或阵风9-10级并伴有强雷电,且可能持续。

- 橙色雷雨大风预警信号:2小时内可能受雷雨大风影响,平均风力可达10级以上,或阵风11级以上,并伴有强雷电;或者已经受雷雨大风影响, 平均风力为10—11级,或阵风11—12级并伴有强雷电,且可能持续。

- 红色雷雨大风预警信号: 2小时内可能受雷雨大风影响,平均风力可达12级以上并伴有强雷电;或者已经受雷雨大风影响, 平均风力为12级以上并伴有强雷电,且可能持续。

这些啥意思?我该做啥?

在读完上面绕口的定义之后,各位读者或许已经注意到一个细节了:说了半天,哪种属于“狼要来”的信号,哪种属于“狼来了”的信号呢?从字面上来看,似乎任何一种信号都既可以解释成“狼要来”,也可以解释成“狼来了”!如果说不清楚“狼要来”是哪几种信号,直到狼已经来了才让市民仓促应对,那还有什么“预警”的效果?

根据本人对过往几年的预警信号发布以及实际天气状况的观察,这些信号发布的规律如下:

- “白色”和“蓝色”就属于“狼要来”的预警信号,可惜因为颜色太不鲜艳,可能有许多市民看到时也未能足够关心。没有这两种颜色的预警信号的时候(比如广东,最低一级的暴雨信号就是黄色),那“黄色”就是“狼要来”的信号。

- 更高级的信号,比如“黄色”(对于最低一级是“蓝色”的地区)、“橙色”和“红色”,一般是在恶劣天气已经影响本地,而且可能持续甚至变得更恶劣的时候发布。

总结起来是非常非常简单的:看到最低一级信号(比如对于北京来说,最低一级的暴雨信号是“蓝色”)发布的时候,必须要紧记恶劣天气在未来12小时(或6小时,取决于最低一级信号的定义)内可能影响本地。由于暴雨云团一般最多提前2-3小时可以比较有把握地在本地的雷达上观察到(如果超过3小时,则云团可能会减弱或改向,气象部门一般不会贸然为此发布预警信号),因此一定不能有“时间还多得很”的想法,要当作只有1-2小时富余时间一样小心打算。应该谨慎考虑远足、郊游或者去地势低洼地区的计划,随时关注天空的变化,切不可因为当时天气晴好就掉以轻心,除非气象部门晚些时候取消了预警信号。在恶劣天气中,如果看到更高一级的预警信号发布,应该根据相应信号的说明做出应对。

大气是复杂的混沌系统,天气预报有其客观存在的技术难点,以目前的技术,国家投入力量再大,也不可能做到100%准确,预警信号出错并不少见,但许多时候还是准确的。所以,平时拿气象学家开开玩笑没问题,可看到预警信号发布的时候,就不要夸海口了,为了自己和家庭,认真做好防御吧。大自然发脾气的时候,威力是很可怕的。

有数据有真相:贴出用于国际气象资料交换的北京气象站(54511)21日晚间至22日清早的观测数据。这是最原始的SYNOP码,相信任何气象专业毕业的读者都对转写电码表有着深刻的记忆。有兴趣或者对数据本身有疑问的读者,也可以搜索一下气象电码的有关材料,学着解读一下。

201207211200 AAXX 21121 54511 11620 83203 10238 20238 39956 49993 52002 60761 78298 889//=

201207211800 AAXX 21181 54511 11658 83604 10234 20232 39917 49954 57031 60801 78098 889//

201207220000 AAXX 22001 54511 11975 73203 10271 20192 39933 49970 52011 69971 70098 86032

333 05751 71602=

最后再解释一个问题:北京的7·21暴雨发橙色暴雨预警信号适当吗?这涉及一个预警信号的适用性的问题。我国的预警信号系统是给全国范围使用的,在南方有可能基本一整个地域达到红色暴雨预警信号的标准,但在北方,由于强降雨局地性非常明显,极少能够整一个地域达到如此标准。就拿7月21日北京气象站的观测数据来说,7月21日20时、7月22日2时报告的6小时降水量分别为76.0毫米和80.0毫米,远没有达到红色暴雨预警信号的标准(3小时降雨量达到100毫米),而22日8时报告过去24小时降水量为160.2毫米,接近全城平均,所以我们可以看到,各别区域可能达到了红色暴雨预警信号的标准,但就目前披露的数据来说,橙色暴雨预警信号是适当的。而且据报道,这甚至还是这一套系统自2005年实行以来北京第一个橙色暴雨预警信号。

2012年7月26日更新:据微博网友 @Trophy2011 提供的北京15个主要气象站7月21日逐小时降雨量观测记录,当日北京除了昌平、通州、延庆和怀柔外,各站均达到3小时100毫米的红色暴雨预警信号标准(由于最强的降雨恰好出现在20时前后,导致上文使用的观测数据中被分开在了两个时间段,得出了错误的结论,特此向读者致歉),且多数地点达标之后仍出现了中到大雨。一般来说,暴雨强雨带本身的强度较难提前准确预报,未能提前发布红色暴雨预警信号,技术难处尚可理解;但强雨带后尾随的较弱雨带应该不难在雷达上观察到,在3小时100毫米达标之后,应该并不缺乏发布红色暴雨预警信号的机会,有关气象部门在这点上,恐怕难咎其责。

然而,这的确有其不合理的一面。给北京安排一个N年不遇的“红色暴雨预警信号”,就好比给广州安排一个道路结冰预警信号一样,概率太低了,不利于充分调动应急资源。我觉得各地应该考虑根据当地实际情况,适当调整不同级别预警信号的发出条件,同时应该至少在预警说明文字中反复强调可能远超地域平均值的区域,比如这次受灾最重的房山地区,是很有可能局地达到甚至超过红色暴雨预警信号的发出条件的。

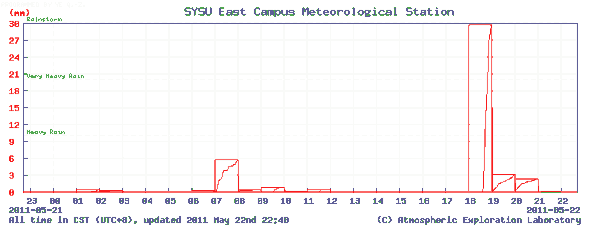

范例:2011年5月22日广州暴雨

其实说了半天,关键就是要在于关注天气。下面我们就以2011年5月22日下午广州大学城的暴雨为例,看看我们如何利用气象预警及时调整自己的出行安排。

这一天刚好是星期日,在大学城上学的小X决定上午写作业,下午骑车环大学城游玩。这天上午市区下了一场暴雨并发布橙色暴雨警告信号(广州日报报道),但大学城所在的番禺区只稀稀拉拉地下了一阵小雨。小X写完作业吃完午饭睡了个午觉起来,竟然看到有了些阳光。尽管天气预报指出将有暴雨,但小X认为危险不大,决定放心出游,只是认为途中应该要适当刷一下区气象局的网站。

一般出去玩总是觉得时间走得快,不知不觉就下午五点多了,可小X发现自己只玩了一半。停下来休息的时候他发现:区气象局在近一个小时前(16:28)连续发布了黄色暴雨预警信号和蓝色雷雨大风预警信号。尽管当时的天气看起来很平静,他仍然决定立即打道回府。不到六点钟,他到了宿舍,天空仍然没有多大变化,他开始懊悔:是不是给气象局坑了呢。然而不久,天色很快变暗了,一道黑云从西方徐徐而至,刹那间电闪雷鸣,能见度最低下降至90米,半个小时内狂泻了30.3毫米的雨量(相当于大暴雨),最高阵风达到六级。

出游计划被暴雨打乱,小X希望去吃点夜宵散散心情。尽管雨势暂歇,但高挂的预警信号让他还是老老实实地呆在宿舍里啃薯片,直到气象局在20:07解除了两个预警信号,他才放心出门。之后雨势轻微,小X最终还是得以吃了顿心满意足的夜宵。

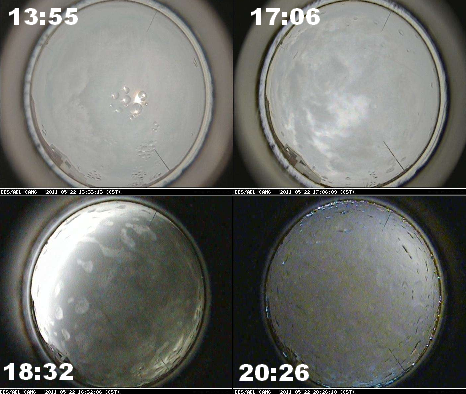

我们可以看到:只要关注天气并了解预警信号背后的意义,关键时刻不要“轻敌”,结果是可以完全不同的;在电闪雷鸣的暴雨天被困在外面实在是一件很不妙的事。当然,如果你能熟练地解读雷达资料(如下图动画便是5月22日暴雨前后的雷达资料,标有“东”字的地点即是大学城),那你也可以根据自己的判断行事,但是可要记得,如果判断错了,后果可能会很严重的哦。

更人性化的预警信号:加拿大和香港的经验

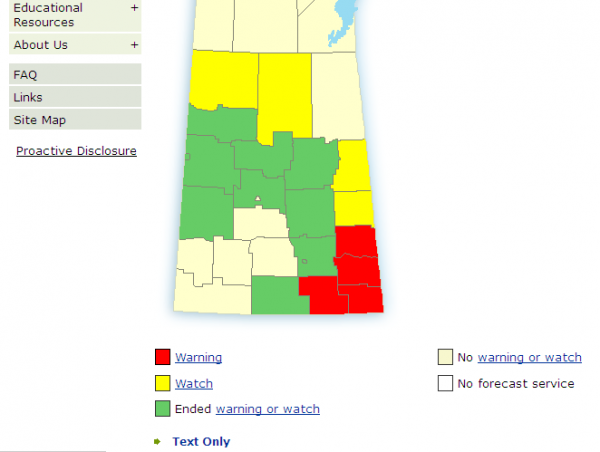

任何气象预警系统的内容撰写得再怎么专业也好,民众要能尽快获得预警信息并理解其意义,这个系统才能称得上是个好系统。我们不妨来看看其他国家和地区是怎样运作它们的气象预警系统的吧。以下举两个我比较熟悉的例子,加拿大和香港。其他国家的系统基本也大同小异。

加拿大有十几个方向的气象预警“术语”,但主要的预警“术语”只分为两种:“警戒”(watch)和“警告”(warning),在大气环境适合某恶劣天气系统发展时发布“警戒”,该系统影响该地时发布“警告”。或者说,前者就是警告你“现在环境适合狼出没”,后者就是警告你“现在狼已经出没”。所有信号统一在环境部网站发布(加拿大的气象服务由环境部负责),在“警告”生效时,环境部会大约每几十分钟更新一次“警告”的内容,向民众通报恶劣天气系统的动向。警戒或警告内容很精炼,尽可能少地涉及气象专业术语,以便任何阶层的人都可以轻易理解。比如这是今天中部曼尼托巴省某地发布的强雷暴警戒信号:

今晚有可能有强雷暴。带有冰雹及破坏性强风的强雷暴有可能发展。

观察天气情况,关注更新的天气报告。如果发现恶劣天气正在靠近,立即采取安全防护措施。

一道强雷暴系统正在靠近曼尼托巴省西部。部分雷暴区域今晚可能不会减弱。来自这些雷暴区域的威胁是极强的降雨以及最高90公里/时的阵风。

香港的预警信号系统则很大程度上考虑了复杂多变的低纬度气候,除了“戒备”性质之外,“警告”也分为几个等级,不同等级对应不同的应灾策略,和大陆目前所用的比较接近。对于夏季暴雨而言,主要使用的有黄、红、黑三色暴雨警告,以及专门的“雷暴警告”。其中的黄色暴雨警告,有时也承担预警“狼要来”的功能,但也有过不少不太成功的预报。不过在暴雨经常和雷电一同出现的夏季,比较灵活的“雷暴警告”则起到了很好的“预警”作用。由于夏季对流雨降雨区域可大可小,香港天文台时常先发布雷暴警告,并文字说明可能受影响的地区;如果对流区强烈发展使得雨量达标,再发出暴雨警告。此外,香港在预警信号的措辞、发布和传递上已经形成了固定有效的模式,暴雨、台风等关键预警信号一旦发布,商场、港口、车站等人流密集地点都会有相关告示(题图),而且天文台网站上会有简明的应对指南,保证市民在第一时间了解到信号的发布,并熟知不同预警信号下的应对策略。

总之,无论是加拿大还是香港,其天气预警系统都旨在达到一个目的:保证大众能及时、准确地理解预警讯息包含的内容。

总结

好像我已经写了相当多了。多说无益,还是用最简单的图表来总结这篇文章我认为最重要的观点吧。

感谢游识猷对初稿提出的宝贵意见。本文授权同时发表于科学松鼠会。

人马座又出现明亮新星!

Jul 8th

根据CBET 3166的报道,日本爱好者西山功一和桦岛藤尾,报告他们利用一枚105毫米的镜头,在7月7日在人马座发现一颗亮度为7.8等的新星。后续观测测定其精确位置为 R.A. = 18h20m27s.26; Decl. = -27d44'26".3 (2000.0历元),这个目标公布在TOCP页面后被编号为PNV J18202726-2744263。前后几个小时之内独立发现的还有另外两名日本爱好者,西村秀雄和金田宏,只是上报得晚了些。西山和桦岛发现他们最早在6月12日就已经拍摄到这一目标,当时亮度在13.6等左右,它在一个月之内逐渐上升了6个星等。

该目标十分明亮,适合我国绝大多数地区观测。有兴趣的朋友可以关注。

最新评论 Recent Comments