伦敦管弦乐团3月10日音乐会听后感

Mar 13th

Orchestra London Canada

20:00 EST, March 10, 2012 | Centennial Hall | Alain Trudel

Piano: Ian Parker

Anton Bruckner - Overture in G minor

W. A. Mozart - Piano Concerto No.20 in D minor, K.466

Franz Schubert - Symphony No.9 in C major, D.944, The Great

伦敦管弦乐团本乐季的Masterworks系列音乐会,我从去年10月1日的第一场开始就每场必到,甚至包括2月份的那场在暴雪天举行的音乐会。到这边以后听音乐会的机会多了,听的曲目也相当多元,所以许多时候觉得听后感难以下笔,索性就不写了。

不过这次是个例外。舒伯特的《第九交响曲》(或者第七、第八—— 取决于你采用哪种编号方式)是我非常喜欢和推崇的曲目,其地位之特殊,以至于它成了某些纪念日时的保留曲目(诸如环游中华完成纪念日)。这场音乐会也是我从刚到伦敦之后就一直期待着的,所以重拾笔杆子就变得有必要了。

时至三月,春天的跫音渐渐清晰,这次百年厅也比上次那场“暴雪中的音乐会”热闹多了。音乐总监Alain Trudel自去年11月以来首次执掌伦敦管弦乐团的Masterworks系列音乐会,不过他这次没花许多时间在介绍乐曲背景以及逗观众上,简单两句就挥棒开演了。开场曲,布鲁克纳的G小调序曲,这竟然是我第一次听布鲁克纳的曲目,但没留下什么深刻印象。顺带一提,我对布鲁克纳和马勒这两位浪漫主义中后期的音乐巨人均没什么印象,直到最近两周伦敦大众管弦乐团(我发现这翻译比社区乐团顺眼)开始排练马勒的《第四交响曲》之后,对马勒才有一些更进一步的了解。

上半场的后一首曲目也是我比较钟爱的音乐作品,莫扎特的第20号钢协,由在国际上小有名气的(根据音乐会小册子上的介绍)钢琴家Ian Parker担任独奏,这也是他首次与伦敦管弦乐团合作。但总的来说,我的感觉相当一般。Ian Parker的技巧的确了得,给第一和第三乐章分别弄了个肖邦式的和李斯特式的华彩,估计是他自己写的(还得示意指挥华彩何时结束),然而整首作品的演奏差不多可以用“不着调”来形容——当然这不是说他弹得不准,而是说味道相当迥异:第一、第三乐章没什么活力,唯一的亮点可能是将音符精确地摆在了它们本来应该在的位置上,感觉有点像听古尔德弹莫扎特;我最为喜欢的第二乐章又太过有生气,了无恬淡之感,味道就好像用进行曲的节奏来读一首田园诗。不过大概各人各人口味不同吧,演奏结束之后起立鼓掌的观众也不少。

下半场便是我心悦诚服地觉得“伟大”的舒伯特第九交响曲了,乐曲的副标题也是“伟大”。这是我第二次现场听舒九。有趣的是,第一次现场听舒九—— 也是第一次接触舒九—— 正好是三年整之前,在北京的国家大剧院,担任演奏的乐团是我心目中的第一乐团—— 维也纳爱乐乐团。那次的印象大多已经模糊了,但有一个印象却是一直不变的:“……作曲家要表现的不就是一座巨大的、外表上看死气沉沉、但在角落处却有勃勃生机的巨大城堡么?”(2009年3月12日,《维也纳爱乐乐团访华演出观感》)这三年间听了不下十个版本的舒九,可能算是我听过版本最多的交响曲了,加上总算将天文变成了自己的专业,音乐与天文的某些细节似乎冥冥之中变得如此相似:舒伯特描绘的正是我们所处的宇宙啊—— 史诗一般地庞大、孤寂,角落处却充满活力。三年之后再次现场听舒九,听完之后我由衷地感叹:“我看到了宇宙的图景!”

伦敦管弦乐团和维也纳爱乐乐团在水平上是不能同日而语的,但百年厅和国家大剧院也不一样——百年厅要小得多(听众素质较高当然也是另一个让人感觉舒服的一点),各色旋律如同夏威夷大岛上的星空一样,仿佛触手可及(顺带一提,有不少朋友对国家大剧院的音色也颇为不以为然),尤其是第二、第四乐章木管的主线,“美得能让人落泪”。Alain Trudel要求乐团演奏所有的反复。可能是为了避免将时间拖得太长,他选了一个比托斯卡尼尼还要快的速度,最后还是耗费了一个小时才演奏完毕。如果去掉反复,估计四十多分钟就能搞定了。无论如何,伦敦管弦乐团在如此快的速度之下,基本没有出现混乱,可以说一定程度上体现了乐团的功力;当然,如果乐团真能做到严格地整齐划一,比如第四乐章那无休止的蹦跳能落到同一点,那就真是完美了—— 但恐怕真是神级乐团才能做到的。

除去速度之外,Alain Trudel并未对其他方面做什么要求。老实说,开头听到圆号的引子竟然演奏得那么快的时候,我心里还是小失望了一下;但最后也得承认,作为功力扎实的乐团,用超快速度飙完“伟大”,尤其是听到那段如此热烈、雄壮、让人热血沸腾的结尾,就好像飙完极品飞车最后还拿了头名一样,还是很过瘾的——尽管这样的演奏距离我那“上帝一般的威严”的期望,是有一点距离。演奏结束之后我第一个起立鼓掌,听众们热烈的掌声也让Alain Trudel本乐季第一次返场三次谢幕。

与任何乐曲一样,对舒九的看法也因人而异,我有不少朋友认为舒九太过“冗长和单调”,而在音乐会上我也感觉到了:音乐会坐我旁边的一枚白衣MM是打着哈欠听完的(和我第一次听舒九一样)。音乐会结束之后我上洗手间遇到一位老先生,问我觉得音乐会怎样。“太伟大的伟大交响曲了!这可是我最喜欢的曲子。”我兴奋地说。“啊呀,很好嘛!”老先生看起来并不是很心动的样子,“但钢协也不错嘛。”“嗯,是不错。”我言不由衷地应付了一句。“别忘了今天晚上改夏令时!”老先生友好地换了个话题。“谢谢。”这起码一定程度上避免了口味不一带来的尴尬。

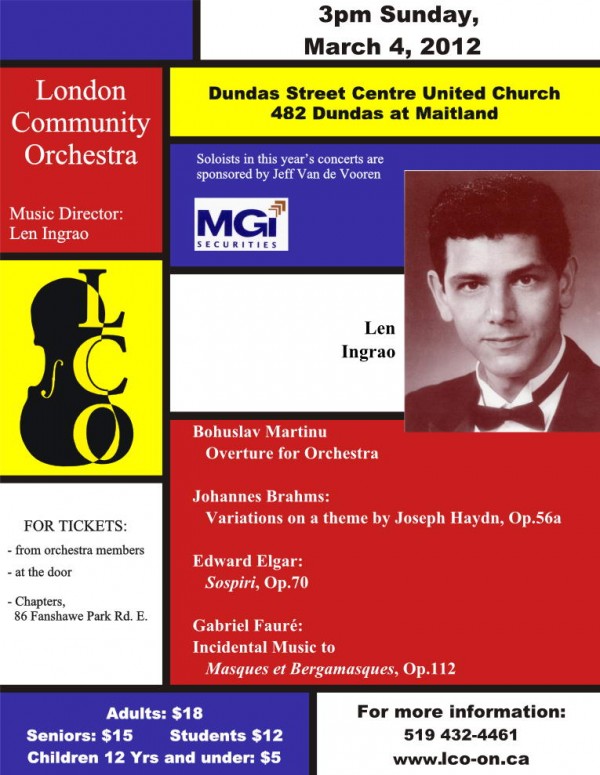

LCO 11/12乐季春季音乐会预告

Feb 29th

伦敦社区乐团本乐季的春季音乐会将在东部标准时间3月4日15时在登打士街中央联合教堂举行。原先的计划是演奏马汀奴的《序曲》、肖斯塔科维奇的《第二小提琴协奏曲》、埃尔加的《叹息》和弗雷的《假面人的贝加莫舞曲》交响套曲;但担任独奏的沃格尔女士因故无法参加演出,因此乐团决定用勃拉姆斯的《海顿变奏曲》代替。《第二小提琴协奏曲》将在2012/13乐季演出。

马汀奴,美籍捷克裔作曲家。这部短小的《序曲》作于1953年,与普罗科菲耶夫的《古典交响曲》一样,都属于20世纪作品中按古典框架写成的作品,相当具可听性。顺带一提,马汀奴还写过一些直接取材于中国民歌的作品(如《五月初五》等),可能算是西方作曲家中吸收“中国元素”最早的作曲家之一。

勃拉姆斯的《海顿主题变奏曲》,作品56a,被认为是19世纪最伟大的变奏曲之一,据信取材于海顿一部名为《圣安东尼合唱》的未曾发表的作品,但后来的研究表明该作品其实并非海顿所作。全曲由主题、八个变奏及终曲组成,花了作曲家四年的时间来完成。有意思的是,该曲的终曲与作曲家《第四交响曲》的终曲一样,都是一首帕萨卡利亚舞曲。但此曲的终曲比《第四交响曲》短小许多,也光明得多。作品56b则是该曲的双钢琴版,由作曲家与克拉拉·舒曼于1873年首演;乐队版(即作品56a)则稍后由维也纳爱乐乐团首演。

埃尔加的《爱之礼赞》(又译“爱之致意”)可谓无人不晓,尽管大多数听众可能没法将这个名字与旋律对应起来;此曲是作曲家在1888年献给他的新婚妻子的。1914年夏天,据信在战争的阴影的笼罩下,埃尔加开始创作另一部暂定名为《爱之叹息》的作品,并随后改名为“叹息”。这是一部非常短小但非常缓慢的作品,由弦乐队和竖琴演奏。个人觉得这部作品的风格与色调与巴伯的《行板》几乎如出一辙。

弗雷的作曲生涯相当长,从浪漫主义时期一直延续到一战后。这部《假面人的贝加莫舞曲》交响套曲很有趣地反映了这一点:其中的《序曲》、《小步舞曲》和《加沃特舞曲》是他24岁时写成的,而完成最晚的《牧歌》则是他74岁时才脱稿的;后者带有鲜明的印象派风格,与其他组曲中的浪漫主义情调迥然不同。组曲的最后一首,《帕凡》,是弗雷的代表作之一。我曾在去年夏天在华工爱乐乐团演奏此曲。

伦敦社区乐团本乐季的最后一场音乐会将与伦敦青年乐团合作,演奏交响乐巨匠古斯塔夫·马勒的《第四交响曲》,音乐会定于5月13日在中央联合教堂举行。

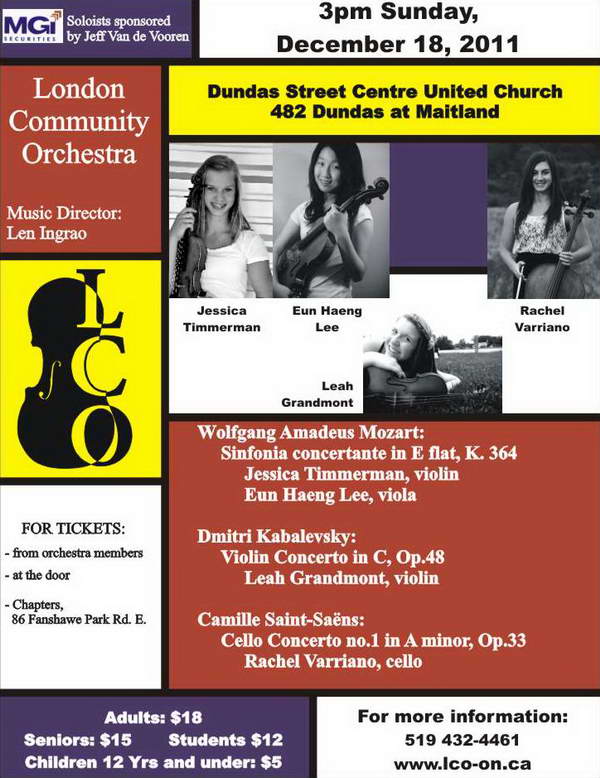

LCO 11/12乐季“少年独奏家”音乐会预告

Dec 18th

11月6日我作为演奏员参加了伦敦社区乐团本乐季首场音乐会。听众比我想象中的多很多。担任独奏的克罗兹曼同学也毫不怯场,以现象级的发挥演奏了德沃夏克的《大提琴协奏曲》,赢得全场观众起立致敬。必须要说,这一荣耀是他完全应得的,无论从技术到表现力而言,我觉得都可以达到唱片级水准。随后乐队演奏了约瑟夫·苏克的《神话》,但发挥没有排练和彩排时好。

我因为没有晚礼服,当天便穿了唐装黑裤出场,虽然大家都表示很赞,但毕竟有点奇怪,毕竟这算是西方的正式场合。不过,热心的摩尔先生借给我一套相当漂亮的晚礼服(其实按他的话,算是永久租借了),感谢他们!在接下来的这场音乐会里,我就可以穿晚礼服出场了。

伦敦社区乐团每年12月都会举行一场“少年独奏家音乐会”(Young Soloists Concert),这个传统不仅可以带来很好的票房收入,也可以让本地出色的年轻器乐爱好者们秀一秀身手。在上场音乐会中担纲独奏的克罗兹曼同学,四年前就曾是“少年独奏家音乐会”的座上宾。我简单了解了一下这个传统的背景:在加拿大,在到音乐学院进修前,小朋友们一般是跟随一位老师学琴,这和中国似乎较为接近。每年的“少年独奏家音乐会”便是从伦敦以及邻近地区的中小学生中进行选拔,由乐团音乐总监和乐手代表组成的委员会选出本年度的少年演奏家,在每年12月的系列音乐会上与乐团合奏。由于伦敦社区乐团并不是专业音乐团体,这一系列音乐会在形式上正式,但本质上还是属于社区活动,并不太“官味”,有些个独乐乐不如众乐乐的味道。我倒是有些羡慕这些小孩们能有这么一个非常棒但又较随性的机会能领略音乐的韵味。如果国内什么时候也能有这样既“社区”、又“正式”的活动,让小朋友们增长经验和自信,那就太好了。

今年的“少年独奏家音乐会”将在北美东部时间12月18日下午3点,在登打士街中央联合教堂举行。本年度的独奏家和演奏曲目分别为:杰西卡·提梅曼斯和李芸幸(音)演奏莫扎特的《小提琴、中提琴与乐队的交响协奏曲》,里尔·格兰莫演奏卡巴列夫斯基的《C大调小提琴协奏曲》,以及拉切尔·瓦里亚诺演奏圣-桑的《A小调第一号大提琴协奏曲》。

莫扎特的《交响协奏曲》作于1779年,这是中提琴家们非常喜欢的曲目。因为在20世纪之前,著名作品中几乎看不到中提琴的影子,只有这首是个例外。这也是我最喜爱的曲子之一,年中我曾在华工爱乐的年度音乐会上与何氏姐弟演奏此曲的第三乐章。这首曲子需要的乐队规模很小,除了弦乐以外只有两支双簧管和两支圆号。各声部均由最年长的乐手担纲演奏。

钢琴初学者们或许对卡巴列夫斯基比较熟悉,因为他专为初学者写过一些简单又动听的钢琴曲(很可惜我没弹过),他自1932年开始担任莫斯科音乐学院的教授。这首《C大调小提琴协奏曲》作于1948年,是首无论是演奏还是欣赏都相当刺激的曲目,但我听起来却颇有萧斯塔科维奇的作品中“戴着镣铐跳舞”的感觉。尤其是第三乐章的结尾部分,和我国四五十年前遍地流行的歌曲有惊人的相似。从音乐会前彩排来看,演奏此曲的格兰莫同学相当可圈可点,期待她明天的演奏。

圣-桑的《A小调大提琴协奏曲》同样是最著名的大提琴协奏曲之一;萧斯塔科维奇和拉赫马尼诺夫甚至会去掉“之一”二字,不过个人觉得哲学深度上还是德沃夏克的作品更胜一筹。虽然技术上此曲可以划分为三个乐章,但实际上这是首一气呵成的曲目,尤其是第二乐章的小步舞曲和第三乐章中间独奏大提琴横跨超过五个八度的上行音阶,极为精致优美。

伦敦社区乐团本乐季余下两场音乐会将分别在明年3月4日和5月13日举行,将演奏包括萧斯塔科维奇、埃尔加和马勒等人的作品。

我在LCO的日子 兼 LCO 11/12乐季首场音乐会预告

Nov 5th

我在LCO的日子

在伦敦的第三个月开始了。比起当初在国内设想的种种困难,我可以说现在的实际情况比预想中的要好多了。除去和蔼的导师和乐于助人的同事之外,这一切要得益于我生活中各种“小兴趣”的帮助:养一株植物,在河边散步,观察身边的小动物,随手拍下所见的美景,用莫尔斯电码向空中的热气球打招呼,等等等等。但最主要的,当然还是“仅次于天文的最大爱好”——音乐。每周末的“练琴时间”和每周二伦敦社区乐团(London Communitiy Orchestra)的排练,便是每周的“音乐大事”。孟子早就说过“独乐乐不如众乐乐”:甚至在还没到伦敦之前,我就写邮件给LCO的主席雷,询问加入乐团的事宜。我得到了相当热情的回复;在LCO的有趣经历,更是我原先想都没想到的。

雷是乐团的首席大提琴手,看来已经60多岁了,留着雪白的胡子,戴着一副圆框眼镜,样子很像圣诞老人;当然,让他更像圣诞老人的,是每次排练都用来宣告排练开始或结束的一个老式铃铛。他的妻子珍则是乐团的首席中提琴手,总是带着友好的笑容;她喜欢雪山,听说我去过西藏之后,几乎每次排练休息的时候都要凑过来聊几句。

除此以外,我和雷夫妇还有一段有意思的“中国联系”:他们有一个还在读中学的孙子,中文说得非常好,两次被中国政府邀请到中国访问。前几天,他正在中国参加一项中文比赛,还拿了第一名。雷伊显然很为此自豪。

像雷和珍一样的老者是乐团的主力军。但和我想象中的不一样,他们虽然年纪偏大,但演奏起乐器来的热情程度,丝毫不逊于年轻人,而且如果和他们聊聊天,他们经常会淡然地告诉你一些让你惊叫起来的故事。比如坐在我后面的海伦太太,看起来已经接近80岁高龄了。有一次排练间歇时我在钢琴上弹《哥德堡变奏曲》,她便问我:“你知道格伦·古尔德吗?”“当然。”我当然知道这位蜚声海内外的加拿大钢琴大师,因为我有好些音乐好友就是他的崇拜者呀。“大概50年前,当我们这的伦敦乐团还是社区乐团的时候,我在里面拉小提琴,我们曾与古尔德合作过一场音乐会呢。”海伦说。我当即惊讶得话都不会讲了,要知道,那可是古尔德呀!这就好比和一个电影迷说“很久以前我曾和斯皮尔伯格拍过电影”或者和一个足球迷说“很久以前我曾和罗纳尔多踢过一场球赛”!之后海伦还带来了当年音乐会的海报给我,原来那已经是1959年的事了。当年,海伦太太还是一位不到30岁的青年,而如今,古尔德本人也已经辞世近三十年了。每每想起这穿越时空的微妙联系,我还是觉得很奇妙。

另一件事是前中提琴手唐·摩克洛夫教授。他虽然年初得了重病不能说话,无法再来排练,但仍然热心地负责乐团网站维护和音乐会海报制作(下面这张音乐会海报就出自他的手笔)。雷伊告诉我说他曾在我所在的物理天文系工作,但后来我才知道,原来他曾是我们系的系主任呢!有一次,教授亲自来看我们排练,因为不能说话,随身带了个iPad靠写字与人进行交流。我在排练中间休息时过去与他聊天,告诉他说“我是布朗教授的学生”,他惊讶地发出“噢,噢”的声音,iPad也差点从手中摔下来,然后他在iPad上写道“布朗教授当年博士答辩的时候,我是考官之一” ——这次轮到我“噢,噢”地叫出来了!

除此以外,还有各位有趣又好心的乐手,比如香港移民克里斯蒂、首席双簧管手玛丽阿姨、中提琴手柯林大叔等等。虽然我住得离排练场地比较远,交通不便,但每次都会有热心的乐手开车接送,让我免去舟车劳顿之苦。

讲了这么多题外话,当然必须谈谈乐团本身了,这也算是在加拿大的新鲜见闻吧。伦敦原来有一个社区乐团—— 1937年建立的“伦敦交响乐团”,它是现在伦敦唯一的职业乐团“伦敦乐团”的前身,在1975年重组为职业乐团。而像海伦一样的业余爱好者则转移到了1974年建立的原“范莎社区乐团”(范莎是伦敦里的一个地名),后来改名为“伦敦社区乐团”,排练及演出场所设在伦敦市中心的中央联合教堂。

虽然伦敦人口只有不到40万,在国内只是一个县的规模,但伦敦社区乐团的水准,从我的角度来看,是让人非常吃惊的,这可能和乐团中有一些现役和退休的西大及范莎学院的音乐系教师有一定关系。乐团为二管制,外加较庞大的弦乐队以及铜管、打击乐手等。此外甚至还有一位竖琴手,她对中国文化也很感兴趣,甚至向我演示如何用弹古筝的方法弹竖琴;但更让我惊愕的当然是这件事本身—— 作为一位业余爱好者,我在国内几乎就没近距离看过竖琴长什么样!一个社区乐团拥有自己的竖琴手,这在我看来是很不可想象的。

乐团现在是一个独立的机构,靠会费、演出收入和捐赠运行,每年在中央联合教堂举行四场音乐会。不过,这些主要还是法律和社会意义上的面貌;实际上,因为乐团全由热情的爱好者组成,本身还是非常宽松友好的一个组织,所以我对这样的“音乐生活”非常满意。

LCO 11/12乐季首场音乐会预告

London Community Orchestra and Cameron Crozman

15:00 EST, October 13, 2011 | Dundas St. Centre United Church | Len Ingrao

Cello: Cameron Crozman

Antonín Dvořák - Cello Concerto in B minor, Op. 104

Josef Suk - Raduz & Mahulena: A Fairy Tale Suite for orchestra, Op. 16

2011-2012音乐季的第一场音乐会将在11月6日下午举行,演奏曲目为德沃夏克的《b小调大提琴协奏曲》和约瑟夫·苏克的《神话》(前者是我的最爱)。德沃夏克和苏克都是杰出的捷克作曲家,但,当然,德沃夏克的名气要大许多。这场音乐会邀请了年仅17岁的卡米隆·克罗兹曼担任独奏。他4年前曾与伦敦社区乐团联袂演奏海顿的《大提琴协奏曲》。

德沃夏克的《b小调大提琴协奏曲》,作品第104号,作于1894年,是作曲家的代表作之一,经常与四大小提琴协奏曲相提并论,说它是最伟大和最出名的大提琴曲之一肯定不为过。我的感受是它能如同期最伟大的交响曲一般,能让人陷入复杂的沉思迷雾中。为人尖刻的勃拉姆斯据说曾有过这样的评价:“如果我早点知道能为大提琴写部这样的协奏曲的话,我早就应该试一试!”后来他又说:“这是部真正的、男性的作品!”

苏克是德沃夏克的学生兼女婿,《神话》是他根据舞剧《拉杜兹和马胡勒卡》改编的四乐章管弦乐作品。这部舞剧大致是个老套的王子、公主和巫婆的故事,但《神话》却是苏克最受欢迎的作品之一,德沃夏克曾评价这部作品像是“来自天堂的乐声”。

伦敦社区乐团的录音及录像资料非常少,目前只有一段视频:去年“年轻音乐家”系列音乐会时,乐团与一位韩国小姑娘合作演出德沃夏克的《静谧的森林》,演出地点同样在中央联合教堂。本乐季的下次演出将是12月18日举行的“年轻音乐家”系列音乐会,曲目分别为莫扎特的《交响协奏曲》、卡巴列夫斯基的《小提琴协奏曲》及圣-桑的《a小调大提琴协奏曲》。

西大室内乐团10月13日音乐会听后感

Oct 17th

UWO Chamber Orchestra and Stéphan Sylvestre

12:30 EDT, October 13, 2011 | Paul Davenport Theatre | Geoffrey Moull

Piano: Stéphan Sylvestre

Franz Schubert - Symphony No. 5, D. 485

Wolfgang Amadeus Mozart - Piano Concerto No. 23, K. 488

西安大略大学的唐·莱特音乐学院有许多乐团,其中西大交响乐团(UWO Symphony Orchestra)是其中最重要的一支,据说是加拿大最好的大学乐团之一。我对这支乐团很好奇,可惜它的演出需要门票。除此以外,还有其他的一些乐团,比如西大室内乐团(UWO Chamber Orchestra)。这支乐团有趣的一点是它并不只由音乐学院的学生组成,其他专业的学生也可以报名参与选拔考试,若被录取,还可以得到相应的学分。10月13日,西大室内乐团将举行本学期首场音乐会,并与著名本土钢琴家Stéphan Sylvestre教授合作,演奏莫扎特的第23号钢琴协奏曲。这首钢琴协奏曲是我的至爱,加上这场音乐会是免费的,所以我当然高兴地晃荡过去了。音乐会在塔博学院的Paul Davenport剧院举行,这个剧院也是西大各大中型乐团的据点之一。

音乐会在中午12点半开始。首先必须称赞一下加拿大听众的总体素质。这是一场免费音乐会,也并不限制小朋友入场,在场的确也有三五个看起来在六、七岁以下的小孩,他们在演奏时虽然有时候会坐立不安,但一直很安静:显然,他们的公民素质教育真的是从娃娃抓起的。此外,尽管有部分听众中途有课,但他们仍然等到乐章中间的时候才安静有序地离场,无一例外。

室内乐团的编制很袖珍:除去按乐曲配置列出的很少几支木管之外,只有五把第一小提琴、四把第二小提琴、三把中提琴、三把大提琴和一把低音提琴。由于人少,对每个乐手的要求就更高了。

第一首曲目,舒伯特的《第五交响曲》,是作曲家19岁时的作品,在风格上和我熟悉的《第九交响曲》非常不一样,受海顿和莫扎特的影响很重,曲子看来也不是很难。小提乐手在一开始的时候明显没有到位,第一、第二乐章不齐整现象很严重,但中提和大提的乐手看来颇厉害,演奏时一副很清闲的样子,他们也的确起到了很好的稳定乐团的作用。木管组的乐手技术精湛,尤其是吹第一双簧管的帅哥,力度和柔度都恰到好处。两支圆号都是女生,但在这首曲目中没有出什么错,力度上也和其他乐手咬合得很好。

指挥Geoffrey Moull教授在对乐曲的挖掘上乏善可陈,只能说指挥着乐团演奏下来了。在第二乐章时速度明显没有把握好,乐团在中间部的速度过快。

第二首曲目,我相当熟悉和喜欢的莫扎特《第23号钢琴协奏曲》。作曲家在写作此曲的时候已经30岁了,但曲子所表现出那种毫无顾忌的童真仍然能给人特别深刻的印象(尤其是第三乐章那段活泼的一个半八度的音阶)。担任此曲独奏的是音乐学院钢琴和键盘乐器系的Stéphan Sylvestre教授。从介绍来看,此人在加拿大钢琴界算得上是很有名气的。在演奏时他也的确展现出浓郁的浪漫主义气息,尤其是用在略带忧郁的第二乐章里,让人赞不绝口。第二乐章可能也算是他们演奏得最好的片段了,因为在第一乐章和第三乐章,钢琴家和乐团的咬合都存在一定问题,乐团自己的问题也不少。

弦乐组渐入佳境,但管乐在这首曲目中的表现实在让人大跌眼镜。因为这首曲没有双簧管声部,听众们都把注意力放在了单簧管(在第二、第三乐章中都有一定的出彩片段)和圆号上,他们今天都不能让听众十分满意,尤其是爆音严重的圆号(一口气吹了一个小时,体力不支?)——将珍宝一样的第三乐章严重破坏了。然而,从另一个角度来看,乐手们在演奏时展现出来的力度控制的乐感却让我非常吃惊,他们清楚地知道自己处在“协奏”的位置上。这是什么意思呢?所有人都知道,这是一首钢琴协奏曲—— 也就是说,乐队应该作为陪衬的角色出现,主要目的应该是烘托钢琴;而许多不完全职业的乐团常出现的问题是,将这种曲子演奏成了“钢琴和乐队的竞奏曲”,但今天中午,所有乐手都很好地完成了任务,很大程度上没有让这首曲子被连续爆音的圆号给破坏掉。

不知道是听众们不熟悉音乐会的规矩还是这是学校音乐会的“特殊规矩”,还未等首席小提琴手离场,听众们就匆匆“用脚投票”了。确实,这场音乐会对于严格的耳朵们来说,瑕疵非常不少。不知道我是不是应该假设严格的耳朵在加拿大听众里占的比例是比较高的呢—— 即使对于一场免费音乐会?

试评宁峰与广州交响乐团音乐会

Apr 18th

在毕业前最后一次去听广交的音乐会——那场音乐会圆号的走音逗乐了全场观众(还要是演奏我最爱的贝多芬《田园交响曲》!)——之后,我就不太想再把有限的金钱花在欣赏广交那层出不穷的走音上了(另一个主要原因是因为没有学生票买了),除非有特别吸引我的曲目安排或是演奏家。然而,这个“除非”也有点形同虚设的味道,因为我本来就对时下热门的演奏家不甚了解。但这次,星海的海报算是选对句子了—— 它引用了梅纽因对宁峰的评价:“(宁峰)的演奏深深地打动了我…… 他的音乐天赋与才能将使他的前途一片光明。”作为拉小提的,谁都可以不知道,梅纽因总不能不知道吧。于是我还是果断溜过去了。

Ning Feng & Guangzhou Symphony Orchestra

20:00 CST, April 16, 2011 | Xinghai Concert Hall | Lin Daye

Hector Berlioz - Overture to "Benvenuto Cellini"

Camille Saint-Saëns - Violin Concerto No. 3, Op. 61

Paul Dukas - The Sorcerer's Apprentice

Maurice Ravel - Boléro

上乐季结束之后广交许多乐手辞职了,我认识的有限几个老面孔,这次也基本都不在了,这看来不是件好事。本场原定指挥Philippe Bender因病无法参加演奏,由广交的驻团指挥林大叶先生执棒。虽然有不少朋友和我说他们不太欣赏林大叶的指挥艺术,但起码去年他指挥广交演奏的《达芙妮斯与克罗埃》我还是很欣赏的,这次还提前了挺长时间入场。我的票在E区,坐在乐团的侧面。

柏辽兹的作品向来不是我的菜,还是直接从本场音乐会压轴的圣-桑《第三小提琴协奏曲》开始谈吧。圣-桑第三小协的开头似乎是专门写来检验一把琴的(就好像据说巴赫大提琴无伴奏第一组曲的前奏曲是写给大提琴家调音一样):在G弦上演奏一段跨度接近3个八度的引子。这对宁峰所用的琴构成了一定的麻烦——高音时音不透明,带有点二胡的感觉(但大概还够不上“狼音”的程度)。鉴于这首曲子似乎并不是在描述“两大武林高手决斗”或者“流浪汉感慨身世凄凉”(可以和什么《查尔达什舞曲》或《流浪者之歌》引子的味道比比看)的,混入二胡味似乎总有那么一点遗憾。当然,这是琴本身的问题,宁峰显然也没有让这点限制他对接下来乐句的诠释。对于第一乐章中大量出现的重音,他那种富有张力、但却毫不暴力的下弓方法,就好比有个人想反驳你的观点,但并不“吼叫”,而是平稳、大声地说话。即使是在录音中,用略带暴力的“砸”法来强调重音的演奏并不少见(至于我等业余玩家就更喜欢用了),但宁峰这种演奏方法更能让人在兴奋而不紧张的感觉中欣赏乐曲。我不清楚他是否会偏向用“暴力”的方法对付那些带有“两大武林高手决斗”或是吉普赛味道的乐曲,但对于圣-桑这种“多种感情糅合”的大部头协奏曲,宁峰的处理方法让我觉得很有味道。

一支一般的乐队演奏一首慢板乐章总是比演奏一首激情四射的序曲更难达到效果的——比如让人听着耳熟的这首慢板,一开始本应是独奏小提琴、乐队小提琴、双簧管和长笛颇有诗意地逐个对答,但后三者不是“气势压人”,就是“色彩不足”。宁峰要了一个比乐谱上标示速度慢接近1/3的速度,同时色彩上在“清新淡雅”和“浓妆艳抹”中选到了接近中点的位置,这个下手显然是微妙的—— 如同女孩子化妆一样,能化了妆以后看起来似乎好像没化过妆的化法显然是最最上等的,但又不能太过无味,因为任何人——如同琴一样,都需要倾注一些色彩进去方能达到“自然”与“丰韵”的最佳平衡——“柔情似水”而非“矫揉造作”。对琴来说,大约就是避免一味地狂揉弦。揉弦固然很有味道,但有时候也难免给人“拉曲线拉得有点过度”、“这蓝天蓝得有点假”的感觉,因此一个精心选择的平衡位置无疑总是让人听着觉得鸡蛋里挑不出骨头的—— 他揉了么?没揉么?但感觉还是很丰韵呀。

虽然说“酒香不怕巷子深”,但在面对力度与色彩控制距离完美有差距的广交,宁峰恐怕还是做了一定的努力以便在小提琴自身的以及和乐队的音响比例在合适的范围,特别是在这第二乐章,这在一定程度上损害了曲子的效果。在第二乐章接近末尾处的独奏,宁峰总算难得的“轻轻”了一把,然而这一努力很快又被结尾有点太过“明亮”的泛音所淹没了——我期待的“凌晨两点钟朦胧月色”的感觉没有出现,但也可能是被“不够朦胧”的单簧管给害的。然而,相比较而言,整个乐章下来,广交演奏得更为“明亮”而“不雅致”,宁峰一直艰难地在乐队的大海中起起伏伏,就好像南方小笼包和北方大锅馒头一样,总让人有点绝佳少女配了个莽汉的感觉,最后还得女的迁就男的。第三乐章宁峰的演奏较乐谱的标示稍快,最棒的特点大概是“张力十足”,比方说第一主题一连串由十六分休止间断的上行琶音,按谱面理解或许带有点“大小孩子蹦跳”的感觉,是“跳跃”而非“伸张”,但宁峰却通过稍稍加速,让人有一种“快刀斩乱麻”的畅快感。但是,听众们会注意到,这个下刀的人虽然肾上腺素大量分泌,却依然是平稳的挥刀的(这和他对第一乐章的处理相符),没有因为被“乱麻”压迫太久了而歇斯底里地挥刀乱砍。总的来说,——这是个干巴巴的总结:广交在一、三乐章的表现比第二乐章好,和宁峰在快-慢交替以及末尾的加速部分配合得还可以,有一些依稀可见的默契。对于宁峰,——或许我听音乐听的太少,少见多怪,但他的演奏确实对我来说可称得上最棒的演奏—— 撇去一把不是最好的琴以及一支显然不在自己最好状态的乐队之外(是,广交在状态好的时候,演奏的曲子还是不错的)。

宁峰加演了两首曲目,一首是炫技作品(我没听过),另一首则是巴赫小提琴无伴奏中的一首萨拉班德。加演曲选择巴赫本来就很微妙,选择萨拉班德就更加微妙了——要知道这首曲并没有通常意义上的炫技成分,甚至理论上来说把位都可以不换(当然实际演奏中还是要适当换换的);不仅缓慢,而且还是较忧郁的小调,对大部分听众来说肯定是吃力不讨好。可能是宁峰对那凄美的圣-桑第三小协的慢乐章意犹未尽吧。但毫无疑问,他的诠释对于所有清淡口味的小提玩家来说,都是属于神级的—— 每一个可能让人有“抽弓”冲动的和弦,宁峰都能将和弦中的每一个音符做得百分之一百零一的平稳清晰,而且没有零点一秒的多余,结尾的两个音符极为平整和平淡,也没有一丝“就这么着吧”的“赌气”口吻(许多录音都这样处理)。比较让我郁闷的是中途竟然还有手机铃声,居然还持续了好几个小节(这对缓慢的曲子来说是很长了),但宁峰显然已经见怪不怪了。如果两周后的穆特那场出现这样的情况,估计她会摔琴而去吧…… (以前穆特就曾在台上怒斥听众)

林大叶对《魔法师弟子》的速度把握可谓乏善可陈,除了主题再现之前刻意减了一下速度以便强调他“确实在指挥”之外,把这首原本诙谐幽默的曲子弄得一点乐趣都没有。——啊,我说的不是旋律带给人的乐趣,那种乐趣当然还是有一点的,可那主要还是作曲家的和大管演奏员的功劳,就好比一块肉,撑死了也该是有点肉味的,但你难道连盐都不能撒两勺吗?(因为盐涨价了?)比如说,在大管吹出主题的时候,为什么要那么着急地进入那个固定的“节拍器”一样的节奏呢?感觉好像个做工不够细致的山寨手机似的。倘若有个“加速”的圆滑过程,去掉毛糙的棱角,显然能够更让人满意。至于《波莱罗舞曲》,不出所料,那就是更大的悲剧了。广交铜管水平不及弦乐和木管是不争的事实,但对着好几个地方明显抢拍的那一排小号,林大叶却一直悠然自得地在指挥台上打太极(噢,他是真的、真的在打太极,还左右云手呢),连半个提醒的手势都没有(或者起码是没起到效果)。我猜想,木管和铜管组的演奏员在排练这曲子的时候大概对拉威尔骂得昏天黑地的—— 看着他们黑着脸吹那几百个顿音的时候就特有喜感。不过,没那金刚钻就别揽那瓷器活呗。对于一首在同样速度上把同一个旋律演奏九遍的曲子,有一点点差异,就简直就好像白衬衫上的黑点一样引人注目。当然,小号的赶拍或许还是可以理解的,因为这曲子本来就很难从头到尾都保持始终如一的速度(你用同样的速度走一小时试试看),即使是一些录音也有这个毛病,而这主要是指挥的责任。总之,这次的波莱罗除了被几百个顿音拖得半死不活的圆号以及显摆的时候不小心出了bug的高音萨克斯之外,其他乐器表现都还不错,尤其是长号的那段独奏,尽管我很担心他(广交的铜管从来都让人十分担心的),但最后他也算圆满完成任务了。

总结:宁峰的演奏就算要500块钱门票我也会来,但广交的话则要比预想的要不给力一些。或许是因为上次他们演奏同是林大叶指挥的拉威尔的《达芙妮斯与克罗埃》时的出色表现让我有了很高的期望吧。听众则是更加糟糕,除了小孩们到处奔跑打闹以外,每个乐章间歇都要起劲地鼓一阵掌(哪怕屏幕上已经打出“乐章之间请勿鼓掌”)。为什么就不能禁止所有14岁以下小孩入场呢?你指望他们听得懂柏辽兹的歌剧和拉威尔的“大菠萝”吗?就好比某个小学生抱怨他/她的作文题目:“又是‘一件难忘的事’,我才多少岁,能有多少件难忘的事……” 虽然我听广交吐槽的时候比称赞的时候多,但这毕竟是一个值得我时常跑来捧场的本土乐团,不应该得到这样的待遇呀。

试评Hahn和英国室内乐团音乐会

Apr 11th

自从听了广交那次糟糕的德沃夏克和贝六以后,我已经差不多一年没有听音乐会了。得知Hahn要来广州大剧院开音乐会时我就有点想买票的冲动,但是因为在家里宅了一年,实在太懒,连票都懒得买,加上广州大剧院居然连网上订票功能都没有,所以一直没有买,直到兔子说多了一张80块钱的票,我就二话不说果断要了下来。

广州大剧院的海报还要给Hahn加上老长一段定语——“格莱美小提琴天后”什么的——哎,对如雷贯耳的Hahn,就好比谈论维也纳还要加上“音乐之都”一样,有必要加这八个字嘛。在现场看到所谓的“乐迷区”(二楼票价较便宜的座位)可谓座无虚席,但“富人区”(一楼)仍有差不多一半的位置空着。所以,这定语加不加恐怕都一样,加了反而显得有点俗套。

顺带吐槽一句,大剧院给王羽佳的海报居然写着“女版郎朗”,我1000%认为这个定语是对王羽佳不敬。你让一个MM在台上表演踩电门羊癫疯什么的,我看所谓“全裸出镜”也没什么区别了……(为了证明我不是要朗黑,请各位欣赏郎朗演奏拉赫玛尼诺夫第三钢协的经典视频,注意欣赏的时候一定不要喝水。——当然,这绝无忽略郎朗高超技术的意思,玩乐器的朋友想必都知道,演奏一首大作品的时候要刻意做作基本是不可能的)

Hilary Hahn & English Chamber Orchestra

20:00 CST, April 10, 2011 | Guangzhou Opera House

Joseph Haydn - Symphony No. 44 in E minor, "Trauer"

Wolfgang Amadeus Mozart - Violin Concerto No. 5 in A Major, K. 219

Henry Purcell - Chaconne in g minor

Benjamin Britten - Variations on a Theme of Frank Bridge, Op. 10

选曲让我觉得有点不够尽兴。选择海顿第44号交响曲“悲伤”(直译为“哀悼”)显然是为了向日本大地震的遇难者致意,不过Hahn选择的是极通俗的莫扎特第五小协,个人感觉有点随意打发听众的味道。

海顿的那首交响曲和普策尔的恰空我都不熟,不评论。莫五小协就不必说了,对拉小提的人应该都是很熟的;布里顿的《布里奇变奏曲》听过几次录音,巧合的是,录音的乐团也是英国室内乐团。

今天听众的素质还不错的(就在国内来说),常见的不合时宜的鼓掌的情况没有出现,咳嗽声相对来说也不多见。甚至在演奏《恰空》的时候,因为大家都不知道乐曲何时才结束,等到乐手示意大家乐曲已终了时,大家才“敢”鼓掌,颇为搞笑。

选曲的室内乐属性使得音乐厅回声上的缺陷被放大,小协中几处悠扬的双簧管旋律有些“被淹没”,尽管总体来说乐队和独奏的平衡还算可以。Hahn在技巧上自然是没得挑剔,但她演奏莫五的时候下手有些“重”而“粗”,有点像一幅清淡的风景照片被拉曲线拉得有点过头了,又或者是某一贯清纯的姑娘开始尝试浓妆了。或许是Hahn觉得如果太“清淡”了,不足以忽悠不明就里的听众吧——就好像某位大厨招待一些可能是“半瓶水”的食客的时候,都不一定会使出看家本领,而是多撒点香精佐料什么的,反正那些食客可能也“体会不出清淡的妙处”,何必费功夫。当然,这大概不能算缺点吧。

Hahn加演了一首巴赫小提琴无伴奏组曲中的选曲,第一号帕蒂塔中的某个Double。这让我想起免免同学某次音乐会也是加演了一首小无的选曲,后来我问她为何不加演一首更炫技的曲子,她回答说“我不知道有什么可拉,就随便抽了一张乐谱……” Hahn的加演似乎也有点那种味道,而且某个地方还要错音(在巴赫的曲子中错音可是个大悲剧)。当然,除此之外,我仍然是很享受这首加演曲目的——起码未来几天之内我都不敢再碰这首Double了——Hahn演奏这首曲的速度是我平常练习时的1倍多!

对于英系的《布里奇变奏曲》,我简直不知道应该如何评价才好。从演奏上来说,ECO远逊于录音时的水准,但诡异的是,演奏出来的效果却是韵味十足(这应该和这首曲子的后浪漫主义时期属性以及ECO的“本土”属性有关系)。比方说吧,第二变奏中二提如同老鼠般狡黠的拨弦简直散得一塌糊涂,至于大片弦乐不齐整的地方就更多了;然而,这首曲却远比上半场那首“拉曲线有点拉过头”的莫五小协要来得漂亮,喜剧感清晰,我觉得我这80块钱的票起码有40块钱是花在了这首曲上。

ECO演奏了舒伯特的音乐瞬间(就是麦兜那段)以及一首像是莫扎特风格的简短小曲作为加演曲目。

总体感觉:Hahn不够给力,但就在广州这个地方能听到的演奏来说,还是让人满意的。英国室内乐团显然也没有很卖力,但演奏本土曲目(如《布里奇变奏曲》)从现场来看效果仍然杰出。总之,作为一张80块钱的票,还是算挺值的。

告别长发回归短发

Mar 21st

要准备折腾和出国相关的各种各样的事情了。于是挑选了3月21日这个黄道吉日(春分日,天文学上来说的确是个“黄道”吉日),把留了18个月的头发剪了。这次空前绝后地留的长发,经历了纵贯青藏高原之旅、“春季三叶草”22日12省市之旅、大学毕业、“缺失之戒”西南急行,环游中华行动大结局——东北“印封”之旅,以及抵达中国大陆最北最南点等几个重大事件,可以说颇有意义。按照老惯例,分别在3月20日和21日举行两场音乐会告别之:

告别长发音乐会

2011年3月20日20:00 @ 蓝殿

Johann Sebastian Bach - The Partita No. 3 in E major, BWV 1006

- Preludio

- Loure

- Gavotte en Rondeau

- Menuets

- Bourrée

- Giga

回归短发音乐会

2011年3月21日20:00 @ 蓝殿

Johann Sebastian Bach - Suite No. 1 in G major, BWV 1007

- Prelude

- Allemande

- Courante

- Sarabande

- Minuets

- Gigue

最新评论 Recent Comments