2009年维也纳新年音乐会观感

从我1996年第一次欣赏维也纳新年音乐会算起,已经过去了整整13年了。欣赏维也纳新年音乐会的3个小时现在成为我一年最不能受打扰的时段。我想假如要对我的爱好排一个次序的话,那么第一位的是音乐,其次才轮到天文。天文学是一门研究和欣赏上帝杰作的艺术,但音乐则是研究和欣赏我们人类所创造的艺术。上帝可以制造语言障碍来延缓人类研究宇宙奥妙的进程,但他却无法阻止音乐成为人类共通的语言。

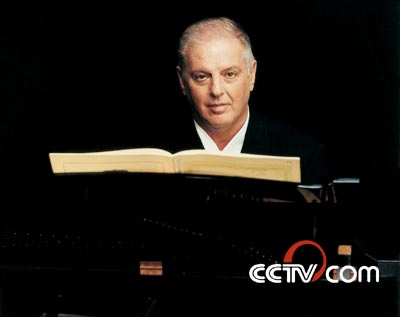

指挥今年维也纳新年音乐会的是Daniel Barenboim(中译巴伦波伊姆或巴伦波音)。我对当代的演奏大师所知不多,也是在了解到这一人选决定以后才去寻找一些背景资料。Barenboim,阿根廷出生的以色列钢琴家、指挥家,著名大提琴家du Pres(中译杜普蕾,已去世二十多年)的丈夫,他在7岁便登台演出,曾被一代指挥大师富特文格勒誉为神童。我找到了大约40年前他和另外几位大师(包括du Pres)合作演出《“鳟鱼”五重奏》的黑白录像,那时他还是个瘦削英俊的青年,一面挥洒自如地弹琴,一面像尖刀一样用目光锐利地指挥大家演奏。如今,他已经66岁,两鬓如霜,满脸皱纹,不得不让人感慨造化之无情。尽管Barenboim涉足指挥台的时间并不比他的钢琴生涯少多少,我却没有看过他的指挥,因此这一次观赏他执棒的维也纳新年音乐会对我将是一个全新的体验。

如果把Barenboim与维也纳新年音乐会以往的指挥家比较的话,与他的指挥风格上最接近的或许是Riccardo Muti(指挥了1993、1997、2000和2004年维也纳新年音乐会),但如果细细品味的话,Barenboim距离Muti那种热情奔放的意大利风格还是比较远的。根据我们通常的理解,指挥对乐队而言应该起到的是统帅的作用,如同一个公司的老板与雇员一样。然而,看Barenboim的指挥完全是对这种理论的颠覆。他很少为乐队打拍子,也不常示意声部进出的段落,登上指挥台,他并不顾虑是否打到拍点子,而是随着音乐的起伏挥洒自如,看起来好像正要完成一幅伟大的画作,而面前不同声部的乐手正如不同的画笔和颜料。他几乎把小小的指挥台变成了舞台,如同卞祖善评论的,“跳探戈”。他领导的芝加哥交响乐团的成员评论道,“他完全就像是一位同事,而不是领导者。”另一位著名音乐家(我在中场播出的采访中看到的,名字不记得了)的评论可能更有助于我们理解Barenboim的指挥风格,“音乐不是他谋生的手段,也不是他的职业…… 音乐完全是他的一部分。”也许正因为如此,他才用演奏钢琴的方式指挥乐队(确切的说是与乐队一同演奏),而并不拘束于传统理念的条条框框。在演出正式曲目的最后一曲—— 海顿的《“告别”交响曲》的时候,Barenboim甚至下意识地从裤袋里掏出手绢来擦鼻子—— 他也许真的忘记了他正在指挥一场有数十亿观众(大部分在电视机前)收看的音乐盛会。

维也纳爱乐乐团擅长于给每年的新年音乐会挑选风格迥异的指挥家。比如说,去年的Georges Prêtre是熟练老道的掌握者;前年的Zubin Mehta则属于中规中矩的平衡派;而我最为熟悉的Lorin Maazel则除中规中矩之外略偏于活泼幽默,而且喜欢加入微量——但并不颠覆性——的个人理解元素。他们每一人的特点都难于用文字详细阐述,但每一种风格都不会让人厌倦。聆听他们对乐曲理解和处理的差异则更能让人回味无穷。就今年来看,Barenboim对音乐的处理并没有什么很突出的地方。他擅长的是将对音乐的理解完全融入挥舞指挥棒的艺术之中。在许多地方,他极其自然的流露出自己的情感,比方演奏《“告别”交响曲》的时候,维也纳爱乐乐团再现了海顿当年演出这部作品时的场景—— 乐手逐个离去,最后只剩下两把小提琴。演奏当中,Barenboim那种无奈而忧伤的神情与这部作品升f调性的对比简直精妙得让人拍案叫绝;但这种对比却又是包装在一片幽默诙谐的气氛中,让现场观众和屏幕前的我都忍俊不禁。无疑,Barenboim营造的这种氛围是坐在音响前无论如何也感受不出来的,以指挥家身份出现的他一气呵成地将音乐抽离了只用耳朵欣赏的条条框框。总之,与大多数指挥新年音乐会的指挥家不同,Barenboim对音乐的情感与幽默并非用刻意制造有趣场景来体现,而是像茉莉的香味一样淡淡萦绕。

然而,必须承认,Barenboim这种水乳交融的处理方法是有代价的。今年至少一半的曲目都有某些很微小的瑕疵,主要是小提琴或者木管乐器进入略略有一点不齐。尽管瑕疵非常、非常地微小,但听在耳里,就好像坐车在高速公路上碾过一块小小的石头一样,总略有一点不爽。以前听的维也纳新年音乐会,基本上全场下来瑕疵都可以在两三个左右,但这一次还是稍微多了一点。不过,所谓鱼与熊掌不可兼得,我想这也许是在欣赏Barenboim那样独特的指挥风格的同时,所需要作出的一些小小的牺牲吧。

再谈谈一些电视直播中的元素。我记得我十多年前看新年音乐会时,总对其中的芭蕾舞感到厌倦,现在也逐渐学会欣赏了。今年《高贵的匈牙利人》的伴舞真是一级棒,踢踏舞般的节奏感与乐曲的旋律天衣无缝。《蓝色多瑙河》的伴舞也挺有特色,不过我并不太同意让小孩子接受这样艰巨的任务。最后跳进金色大厅这一环节则是延续了去年的创意,我也挺喜欢,就是现场观众看来还是有点不太习惯。另外,我今年才详细了解到维也纳新年音乐会直播的编导Brian Large先生。在看了许多其他的音乐会直播以后,我才发现原来新年音乐会的直播原来竟是如此出色,如此与乐曲一脉相承、却又有所新意。据说Large是研读过总谱来决定镜头取舍的,在此谨向这位幕后英雄表示敬意。

每年的维也纳新年音乐会就好比一次清新的沐浴,让人洗去过去一年的纠结与疲惫,精神抖擞地迎接新的一年的降临。2009年维也纳新年音乐会绕梁之音未消,维也纳爱乐乐团就公布了2010年的指挥人选—— Georges Prêtre。Prêtre第二次执棒维也纳新年音乐会会给我们带来什么惊喜呢?就且让我们保留一份对下一个新年的小小期盼吧。

| 打印本帖 Print article |

本文发表于2009 January 1 23:53,归类为天籁之音, 椰子笔谈。您可以通过RSS 2.0来订阅有关的评论。 您也可以留下评论或在您自己的站点跟踪引用。 This entry was posted on 2009 January 1 at 23:53 and filed under 天籁之音, 椰子笔谈. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |

尚无引用 No trackbacks yet.

试评威尔瑟-莫斯特指挥2011年维也纳新年音乐会

约2年前 about 2 years ago - 4条评论 4 comments

听维也纳新年音乐会不知不觉就听到第16年了,新年音乐会的听后感也是第10年写了。说来有趣,第一年写听后感的时候其实是为了应付初中的语文作业,当时就把当年的指挥哈农库特不分青皂红白地赞了一通;其实那时候还很稚嫩,也不是很会听音乐,纯粹也就把它当成好听的声调,外加可以在和声上进行探索(与一般的流行音乐相区别)罢了。维也纳新年音乐会早在小学二年级的时候就能让我热烈和持久地关注古典音乐,不过真正尝试从深度和广度上来研究古典音乐,还是上了大学以后。 今年的指挥,奥地利人威尔瑟-莫斯特,创下了1987年维也纳新年音乐会实行指挥轮换制以来最年轻指挥的纪录。说也有趣,去年维也纳新年音乐会则是创下了最年长指挥的纪录(乔治·普莱特,84岁)。不过近年以来选曲多样化的趋势在今年得到了延续,选曲的主题性也越加鲜明。 上半场一共演奏了6首曲目。为了在一定程度上保持新意,其中3首曲目都是100多年来首次演出。开场的骑兵进行曲纯属热身,其实也就和人民大会堂开会之前先弄个什么欢迎进行曲差不多性质。第二首是小约翰·施特劳斯的《多瑙河女妖》,这首曲子威尔瑟-莫斯特倒是处理得颇有意思,与祖宾·梅塔(1990年)和马泽尔(1999年)的口味相差甚远,个别段落的速度做了较大的改动,恍惚之间让我觉得他似乎有颗法国人的心了,可惜这在后面被证明是错的。我倒是怀疑,鉴于新年音乐会只有2天的时间进行排练(呃,世界第一乐团当然可以在2天之内搞定施特劳斯的曲子的,这些曲子真的不费脑,不费脑),本次音乐会除去一头一尾的《多瑙河女妖》以及《我的生平经历是爱与希望》这两首圆舞曲,外加李斯特的一首圆舞曲之外,其他的曲目爱乐乐团基本上都是“台上见”了。诚然,以“世界第一乐团”的功力,拿来走过场是不成问题,但也不要指望这些演奏可以经得起仔细的耳朵的品尝—— 当然,我不是说爱乐乐团糊弄观众。但新年音乐会嘛,当然是“节日”第一,“音乐”第二,要的主要还是鲜花和气氛。 接下来有两首小约翰·施特劳斯20岁崭露头角时的作品,《亚马逊女战士》以及《首次登场》。哎,确实是《首次登场》啊…… 不敢恭维,不敢恭维。当然这也是大家所公认的:施特劳斯家族大部分写的就是19世纪的流行音乐,其实和今天一个架子鼓两把吉他就可以让大家嗨上大半夜的流行乐性质是一样的(所以说爱乐乐团两天就能拿下来),所以糊弄一下也就过去了,艺术上的深度毕竟有限。唯一有意思的是,《首次登场》当初首演的地点,三个世纪以来一直为威尔瑟-莫斯特家族所有。第5首,兰纳的《美泉宫的人们》,处理没什么新意。我不妨打几个比方。哈农库特(2001年和2003年的指挥,老古板,以至于之后反响很一般,说他太严肃了不适合新年音乐会)的演奏—— 白菜就是白菜,半点番茄酱都不放;普莱特(2008年和2010年的指挥,法国人)—— 白菜可以给你做成什么番茄土豆大杂烩的,一首曲子就好像法国女郎调情一样,前期后后还要添油加醋;威尔瑟-莫斯特—— 骨子里是白菜,但是上下还要倒一点儿番茄酱做做样子。大概有人会喜欢这种“准古典-准维也纳”式的诠释,但我感觉一般。此外,隐约可以捉摸到爱乐乐团的不齐整,我开始以为是转播信号的问题,但到了下半场就很少听到了。莫非真的是走过一遍就“台上见”了? 最后一首,《勇往直前快速波尔卡》。威尔瑟-莫斯特棒下的圆舞曲我很不以为然,但对于这些迦洛普和波尔卡舞曲,他的指挥倒是很有嚼头。诚然,他也是按照“放一点番茄酱的白菜”的思路来处理波尔卡的。但波尔卡本来就是快速奔放喜庆的嘛,就这样就够了,不必再多。普莱特那样的大杂烩式处理方法,我以为倒是不太适合于波尔卡呢。 下半场一开始的主题是李斯特。爱乐乐团今天看来是慢热呀,开始的《查尔达什》和《告别之声圆舞曲》(后者为小约翰·施特劳斯向李斯特致敬的作品)都演奏得像白稀饭一样无色无味,到了第三首曲目、老约翰·施特劳斯的《激情迦洛普》才“激情”起来。这里我想重点称赞一下下半场第四首乐曲,李斯特的《美菲斯托圆舞曲第一号》。首先,是曲目的选择。去年普莱特曾经在调换新年音乐会的“施特劳斯氏”口味上做了一点尝试—— 选择了奥芬巴赫的一首著名的抒情曲,但我觉得效果不是很好。今年李斯特的这首又像圆舞曲又像狂想曲的曲子,倒是很成功的让可能要打瞌睡的听众们又兴奋了起来。诚然,曲子的布局有点像一首大型的迦洛普,但其中的和声编排是和典型的施特劳斯氏作品完全不同的。其次,这首曲子难度也很高(想想这位钢琴之王的偏好就知道了),但乐团可以说如同飞行表演一样,尽管听得让人捏了一把汗,却滴水不漏,看得出专门练过,也总算发挥了“世界第一乐团”的功力。总之,这首曲子是真真切切地让我眼前一亮啊。后面小赫尔梅斯伯格的《吉普赛舞曲》也有类似的效果。 正式曲目压轴的《我的生平经历是爱与希望》,威尔瑟-莫斯特的诠释我也非常满意,而且伴舞也很棒。这首圆舞曲是罹患抑郁症的约瑟夫·施特劳斯为数不多的、比较乐观的圆舞曲。施特劳斯家族中,我觉得约瑟夫的作品在艺术上是比较深入的,对音乐的组织和思考也是比较严密的。他的哥哥小约翰也曾说,“约瑟夫更有天赋,我只是受欢迎而已。”这首曲子,如它那诗一般的名字一样,也如同诗一样流淌。我感觉威尔瑟-莫斯特也在此曲上下了一些功夫,尤其是在对一个“光明的结尾”的烘托上,可以说一定程度上真正反映了威尔瑟-莫斯特的艺术味觉。 加演曲目第一首,爱德华·施特劳斯的《永不停止》,又是一首和火车有关的快速波尔卡。乐手们又开始了一年一度的搞怪环节,戴上了铁路工作人员的帽子,打起了闹铃,吹起了小喇叭,然后威尔瑟-莫斯特拿了个信号牌在上面指挥,还是挺滑稽的。至于后面的老牌压轴曲目,《蓝色多瑙河》和《拉德斯基》,就不必再多费笔墨了。顺带一提,今年和2009年一样,让跳舞的小孩子们直接进音乐厅在观众席间舞蹈,感觉很是不错。 总体感觉:某几首曲子不错,有些曲子比较有瑕疵。威尔瑟-莫斯特在指挥平淡的通俗音乐方面给人印象不太深刻,或许和极其有限的排练时间有关。但他对一些比较有内涵的曲目(我说的是乐曲的组织深度,比如,《我的生平经历是爱与希望》)的诠释还是非常的“所见即所得”——并不特别出彩,但令人满意。我很希望有机会能到克里夫兰现场看他的演出。 明年的指挥是拉托维亚人马里斯·杨松斯,他曾在2006年指挥过维也纳新年音乐会,出彩的地方在于拿了部手机上陪衬《电话波尔卡》。我对他的看法有点近似于对郎朗的:这哥们在指挥台上总是张着个嘴翻白眼,而且谢幕时候的神情总像是所有观众每人欠了他钱似的。不过,他对处理各种风格的音乐确实很擅长,什么曲目在他手下(起码在我听过的他指挥的古典及浪漫主义时期作品之中)都四平八稳。祝大家新的一年时时快乐,事事顺心,然后11个月之后再来期待杨松斯会带给我们什么样的惊喜吧。

历年维也纳新年音乐会的幽默片段

约2年前 about 2 years ago - 尚无评论 No comments

马上又要到一年一度的维也纳新年音乐会了。它并不是严格意义上的古典音乐,但对于我这个不喜好相对聒噪且/或和声单一的流行乐的人来说,平时忙碌一些纯机械事情的时候,倒是很适合拿它来消遣。当然,自1996年以来,每年元旦看CCTV的直播也成了一种雷打不动的传统。 自1939年第一届维也纳新年音乐会开始,它就一直以演奏施特劳斯家族的作品为主。相对于业内所认为的“纯古典”来说,施特劳斯家族的基本属于没什么内涵的类别,或者说就属于附庸风雅的19世纪欧洲上流人士中的流行音乐。不过,如果不想每天都听马勒、布鲁克纳之流极度深沉的哲学家式曲目的话,听听施特劳斯的音乐作为调剂是很好的。 简单的说,维也纳新年音乐会所演绎的乐曲,基本介乎于冷门与大众、高雅与通俗,或者说几乎与动脑与不动脑之间。它不像柏林森林音乐会一样可以容许观众穿着睡衣在台下吹口哨,但效仿19世纪奥地利上流社会(主要是军队)的传统,在演奏《拉德斯基进行曲》时观众拍掌,却也作为所谓“通俗的古典音乐”的象征为世人熟知。同时,与“纯”音乐会相异的是,艺术家们每年都会推出一些或大或小的搞怪片段,增添节日的喜庆气氛。这里我就将我所了解的维也纳新年音乐会的幽默片段一一介绍,也让各位没事偷着乐吧。 首先给不太熟悉古典的朋友简单介绍两句新年音乐会的概况。维也纳新年音乐会由维也纳爱乐乐团担纲,此乐团在古典音乐界中的地位,不是说龙头老大,起码也是龙头老大之一了。维也纳新年音乐会作为奥地利文化的象征之一,门票销售是极度火爆,以至于必须通过摇号抽签来决定。估计每年有多达1亿观众通过电视收看维也纳新年音乐会的转播。为了照顾到尽量多的听众,新年音乐会都在当地时间中午11点举行,通过牺牲掉艺术家们和现场听众的一顿午饭,让绝大多数世界各地的听众不必熬夜就能欣赏音乐会。 每年新年音乐会的指挥都由乐团投票选出。2011年新年音乐会由奥地利指挥家威尔瑟-莫斯特指挥,一改十多年来老头拿棒的口味。威尔瑟-莫斯特现年51岁,是自新年音乐会1987年实行指挥轮换制以来最年轻的一位。在他之前的纪录由意大利人里卡尔多·穆迪保持。此君被评为有史以来最性感的指挥家。——啊,我是不是废话太多了,大家都要开始打瞌睡了。赶紧让我们来欣赏一下1993年穆迪指挥的《狩猎波尔卡》吧。当年穆大叔年方52,可以说是迷倒场上场下所有观众啊,此曲毫不夸张地把现场气氛推向高潮。 关于穆大叔,曾经听过某朋友说,他有个特迷哈利波特的朋友,有一次看到穆大叔指挥的海报,冒出一句:咦,这不是斯内普吗?怎么魔杖变短了…… 诸位不看HP的朋友可以忽略这句话,不过我承认他确实很像巫师。 《狩猎波尔卡》因为要打枪,所以经常拿来活跃现场气氛,比如2010年的指挥乔治·普莱特就亲自拿枪,不过居然很和谐地打出一朵花。让我们再往前追寻的话,就会发现威利·伯斯考夫斯基的录影。他曾25次指挥维也纳新年音乐会,并将这个音乐会变成了一件国际盛事。在1979年指挥乐团演奏《狩猎波尔卡》的时候,拿枪的哥们居然给他打下了一只…… 什么呢?看了就知道了。 在伯斯考夫斯基时代,在新年音乐会上开玩笑的尺度比现在是大多了。比方说,一般古典音乐会是不准吃东西的(除了柏林森林音乐会这种另类之外),但1971年的《打铁波尔卡》,却有一位哥们一边挥舞着铁锤一边大嚼三明治,还抓出几块糖对着观众四处乱扔。 如果说就是在后头吃三明治,那还算了。但是在那之后的一年,也就是1972年的新年音乐会上,居然闯进来一个强盗!这位罗宾汉打扮的老兄在洗劫了许多乐团成员之后,挥舞着马枪,逼近了指挥伯斯考夫斯基先生…… 在伯斯考夫斯基之后最具幽默感的可能是美国人洛林·马泽尔了。在1999年小约翰·施特劳斯百年忌辰之际,他也指挥演奏了《强盗加洛普》,相对于伯斯考夫斯基的版本,显得比较收敛,起码没有任何违法犯罪的情节出现。然而他在指挥台上卖力的打鼓,以至于把鼓都打破了,不知道算不算破坏公物? 当年演奏完《强盗加洛普》之后,是小约翰·施特劳斯另外一首代表作——《雷电波尔卡》。马泽尔总算被那只不幸的鼓报复了一下,“不小心”打到了自己的手,以至于要在场上接受医疗救护。 以上几乎都是一些纯恶搞的段落,想必圈内的朋友已经有点看不下去,圈外的朋友也觉得有点审美疲劳了,不妨换换口味吧。如果说是“纯艺术的”幽默的话,毫无疑问,必须要算上2009年巴伦勃依姆指挥海顿第45号交响曲第4乐章了。话说当年海顿大哥在某伯爵的小古堡里呆得厌倦了,又碍于面子,没法直接和伯爵直说,就写了一首交响曲,结果伯爵一听就放人了,牛吧。想明白为什么这么牛吗?看看巴伦勃依姆和爱乐乐团的艺术家们是怎么“复原”的吧。 最后一段是用了升f小调的调性,因此透着淡淡的忧郁的意味。不过,大家大概说这样的安排未免也太不给巴伦大叔面子了,有没有大家都不拍屁股走人的曲子啊。这不,2007年祖宾·梅塔指挥的《威尼斯狂欢节之夜》倒是挺不错的,可以说就是众乐手实力大PK啊。 在《威尼斯狂欢节之夜》中,乐团的首席小提琴颇有和祖宾·梅塔“对着干”的势头,弄得后者无可奈何。不过在2008年维也纳新年音乐会上,指挥乔治·普莱特可就没有让他肆意妄为了。当年因为奥地利主办欧洲杯,所以加演曲目的第一首便选择了约瑟夫·施特劳斯的《运动波尔卡》,首席小提琴间中在台上搔首弄姿,结果申请了一张黄牌。可惜尽管有世界第一乐团的鼎力配合(所有人都围上了奥地利队的围巾),奥地利队还是小组赛就出局了,哎~~~ 很长一段时间以来,维也纳新年音乐会每年都会有3首加演曲目:一首欢快的波尔卡,被誉为“奥地利第二国歌”的《蓝色多瑙河》,以及《拉德斯基进行曲》(唯一的意外是2005年,因新年前几天的印度洋海啸取消了《拉德斯基进行曲》)。在演奏《蓝色多瑙河》之前,指挥会和乐队用德语祝大家新年快乐。一般的祝贺都很简短,但也有例外,比如2002年的小泽征尔让乐队队员用不同语言祝新年快乐。令人惊讶的是,小泽本人并不是用日语,而是用他出生国的语言——中文。 另外一个另类当属威利·伯斯考夫斯基。1970年他指挥乐队演奏《快车波尔卡》的时候,一位乐手中途举起信号牌要求“临时停车”,伯斯考夫斯基便借着这个空当完成了新年问候。不知道是否空前,但应该是绝后了。 《快车波尔卡》比较适合搞怪。2001年维也纳新年音乐会时,电视直播曾插入一段描述两个老式火车头比赛的视频,非常滑稽,可惜我已经找不到这段视频了。另一个著名场景则是1992年泰斗级指挥家卡洛斯·克莱伯亲自拿起号角在指挥台上吹。虽然这一场景笑点不高,但这是这位指挥大师生前最后一次公开演奏,也成了那年新年音乐会的标志性照片。 要说到在指挥台上搞怪,可能没有人比得过洛林·马泽尔。他1996年指挥《骑士波尔卡》的时候,除了拿起木板模拟马鞭的声音,居然还不忘记耍一下杂技。我到现在一直好奇,他到底花了多长时间来练那个杂技? 1994年指挥演奏《别再忧虑波尔卡》的洛林·马泽尔则是另外一种类型的搞怪。马泽尔在指挥台上装出一副十分苦恼的样子,以至于需要靠鼓手的鼓声以及乐手们哈哈大笑的声音来提神。顺带一提,一开始的字幕说作曲家约瑟夫·施特劳斯是因为心情十分愉快才写下这首曲的,这十分可疑,因为约瑟夫一直以来患有抑郁症,以至于写完这首乐曲之后的第二年不得不去波兰休养。遗憾的是,他在波兰的一次演奏会上突然昏厥,被他的妻子日夜兼程送回维也纳,数月之后病逝,年仅43岁。 大概你不会想到赫伯特·冯·卡拉扬也曾在指挥台上搞过怪,虽然搞的怪,相对于伯斯考夫斯基之流,也非常绅士——指挥《雷电波尔卡》时被“击中”。有朋友曾和我说她的某密友是因为“卡拉扬太帅”所以才喜欢上古典音乐的。毫无疑问,一头白发的他颇具老男人的气质,而且居然还要以三套贝多芬交响曲全集留名青史…… 不过呢,也有不少人对他手下的贝多芬不太感冒,包括我。 ……以及2006年的拉托维亚指挥家马里斯·杨松斯,这位大叔留给我的印象就是整天张着个嘴翻白眼。当然了,他的指挥风格还是颇有几分浪漫气息的。他干的事也非常应景—— 在指挥《电话波尔卡》的时候,他的电话响了。貌似还是部诺基亚…… 类似的例子大概还有1963年的《度假旅行波尔卡》:演奏到一半,闯进来了个苦行僧模样的大叔,直径向指挥伯斯考夫斯基先生走去。不过这倒让观众们情绪高涨。 《电话波尔卡》是响电话,《度假旅行波尔卡》是跑进来个旅行家;那么爱德华·施特劳斯的《爆炸波尔卡》呢?总不会真的拿个炸弹进去吧?被你猜中了。1974年,伯斯考夫斯基还真的允许乐手们带了个大炸弹进音乐厅。当然了,不会产生任何破坏,然而乐手们在引爆之前,还是煞有介事地戴上了头盔。 哎呀,我才发现,我已经介绍了一大堆了。再这样介绍下去,恐怕介绍到明年(嗯?)还介绍不完呢,还是赶紧结束吧。最后当然是按照老惯例,要介绍一下《拉德斯基进行曲》了。什么?除了拍掌,还能有搞怪?这是不错。同样在1974年,也就是伯斯考夫斯基指挥维也纳新年音乐会的第20个年头,发生了点意外情况——有人把鼓手的小鼓抢走了。原来,这货不是小鼓? 好吧,来点儿正常点,“纯艺术流”的吧。首屈一指的应该是2009年的巴伦勃依姆了,乐曲刚开始,他就止住了观众们的拍掌声,场下霎时一阵愕然,不过大家明白了之后便开始哈哈大笑。 好吧,就先介绍到这里,不然的话一直介绍到明年,可就没趣味了。卖个关子,不妨期待一下几天之后,威尔瑟-莫斯特先生会给我们带来什么? (所有视频均来源于网络——感谢所有提供者,尤其是在那个还只能用录像机的年代保存下古老的CCTV台标的那位铁杆)

杂谈2010年维也纳新年音乐会

约3年前 about 3 years ago - 4条评论 4 comments

第15年听维也纳新年音乐会,总有两种感觉是不变的:听开场曲的时候总在想:呀?一年就这么过去啦?听拉德斯基进行曲,看到所有观众集体拍手的场面,就会想:哟,新的一年就这么开始啦!最后一个音点落下,全体观众起立致敬,我也有些失落。一年一度的欢乐相聚到此结束,大家又要忙干各自的活啦。 过去的一年,我的触角急速向音乐世界探寻,在世界的两头各听了最顶级乐团的演奏,计算机里的音乐资料也飞速膨胀,从巴洛克时代的巴赫、亨德尔,到几乎现代的布里顿、科普兰,都有涉及得颇为深入,早已经不再是十多年前只着迷于施特劳斯的轻快舞曲了。然而,新年音乐会更多的是一种符号,它无须有多高深的音乐内涵,仅仅是一场轻松的沐浴,让人们以愉快的心情迎接新年的到来。就算是相对来说以内涵著称的柏林森林音乐会,最后一曲也一样是疯狂的《柏林的空气》,现场气氛还比拉德斯基进行曲出格多了。因此,古典的菜鸟也无需为大虾们“不过是19世纪的流行音乐”的评论感到不安,只要大家很快乐,那便是达到了目的。 86岁高龄的乔治·普莱特第二次执棒新年音乐会。必须要说,普莱特可能是新年音乐会这些年最棒的指挥。他对舞曲极强的弹性处理,以及对乐团的紧密控制,我感觉这15年来是无人出其右。奥地利作曲家的舞曲,或许由生性浪漫的法国人来指挥,会显得最为适合。 如果用一个字来概括今年的音乐会,那应该是“弹”了。对于《蝙蝠》这样耳朵起茧的老曲目,普莱特还能玩出新花样,确实不容易,速度突然加快减慢1倍,在全场音乐会中并不太少见,听起来感觉确实比较“爽”。《炽热的爱情与舞蹈》,上一次演出已经是19年前的阿巴多了,这一次普莱特将速度略微加快,味觉上与阿巴多的演绎有明显的不同(也可能是阿巴多将其作为返场曲目演奏的缘故)。《美酒、女人和歌》或许是上半场最有意思的曲目(《克拉普芬公园》那几个新玩具我就不评论了),和10年前穆蒂的版本比较,关键字依然是“弹”—— 如同超级大弹簧一样的弹。很奇怪,穆蒂作为同样带有歌剧背景的指挥家,对同一首曲子的演绎居然和普莱特有如此显著的不同,我怎么都觉得这首圆舞曲和歌剧应该不至于太没有关系呀—— 比如莫扎特笔下,胖胖的女主角在舞台上引吭高歌。 下半场开场,演奏爱乐乐团的开山鼻祖尼古莱的作品。普莱特的处理倒是前后平均,但有意思的是开头比一般的版本明显快。同一首作品在1992年新年音乐会上也演奏过,当时的指挥是卡洛斯·克莱博。奥芬巴赫《莱茵仙女》序曲的曲调和《霍夫曼故事》中的《船歌》如出一辙,奇怪了,这两者啥关系?我简单翻了一下奥芬巴赫的歌剧清单,似乎没看到《莱茵仙女》,后来看了Decca的介绍才知道奥芬巴赫把这段旋律移了过去。《晨报》在2001年的时候由非常反普莱特风格的哈农库特指挥过,不过顾着看舞蹈了,没仔细听区别,感觉弹性有所减弱。伦拜整一个就是施特劳斯的山寨版,但他的加洛普似乎不是明显的ABA曲式。返场的第一首,《狩猎》,上一次2005年演奏的时候为了向海啸遇难者表示敬意,没有拿出猎枪来耍,这次普莱特他老人家亲自上阵,结果“啪”的一声出来一朵花,有新意!新年问候么,普莱特从动作到语调基本都是2008年的翻版,不过86岁的长者还那么有力气,已经很不简单了。 说到最后,相比以前,这一次音乐会的特色是一种让人畅快的弹性,这里你必须佩服爱乐乐团的高深功力,虽然今天“稍微不齐”的地方不少见(相对以前要多一些),但几十号人能感觉一致,同时摇头晃脑,确实也很不简单;而且普莱特的指挥有一点“富特文格勒”,有好几次他全身已经开始狂震,几百毫秒之后乐队整齐划一的声音才出来,我是比较好奇哪一个动作发出了“开始”的信号。以前我觉得最有观赏性的新年音乐会指挥是穆蒂,但普莱特的观赏性还在他之上不少,如同CCTV直播嘉宾卞祖善老师说的一样,普莱特“老人的庄重、中年人的力度、年轻人的活力、小孩子的天真”,统统具备,演奏《维也纳糖果》开始的时候还好像小孩吃了块糖一样傻傻的笑了,看得我那个乐呀。虽然今年没有延续2006年开始的“一年一大笑”传统,但看着普莱特在指挥台上手舞足蹈,感觉还是很享受。 今年还有一个特别之处,几十年来一直担任导播的布莱恩·拉奇先生因故不能导播新年音乐会,这项工作由他的弟子费比西女士担任。感觉今年的导播工作还可以再提高,特别是《莱茵仙女》一曲,把镜头拉来拉去,看得我有点眩晕了;金色大厅能不能把管风琴上面那天使的竖琴修一下?镜头里至少出现了10次。担任了N年解说的赵忠祥老先生这次吸纳网友意见,话比较少,但《无穷动》时候还是差点冒顶了。顺带一提,普老一反历来《无穷动》的套词,居然来了句:“很好,但够啦!”台下一片哄笑。 维也纳爱乐乐团在新年音乐会结束后立即公布了2011年维也纳新年音乐会的指挥人选:克利夫兰交响乐团音乐总监弗兰茨·韦塞尔-莫斯特。期待下一年的新年音乐会?慢着,赶紧开始干活吧!

维也纳新年音乐会回忆:1996-2009

约3年前 about 3 years ago - 7条评论 7 comments

据Wikipedia的报道,在2009年元旦收看维也纳新年音乐会直播的听众达到10亿人。看来新年第一天听维也纳新年音乐会,已经成为不少人过年的习惯了;这不仅让新年音乐会成为奥地利文化的标志,还让施特劳斯早已褪色的“19世纪的流行音乐”又风靡起来。 我也不例外,到明年就是听维也纳新年音乐会过新年的第15个年头了。如果不算学琴,那听古典音乐的路基本也就是从施特劳斯的圆舞曲和波尔卡开始的,所写的曲子绝大部分都有带着很浓的施特劳斯的味道(当然,现在有所变化)。施特劳斯的乐曲实际上大部分都没什么深度,和现在的流行音乐别无二致,也就是听着让人高兴罢了,不过,这也足够啦。人要乐一乐,难度还是很高的。 不过有意思的是,我在新年音乐会所听的第一首曲,却并非施特劳斯家族的作品,而是齐雷尔的《维也纳市民》—— 1996年新年音乐会的第二首。当年的指挥是洛林·马泽尔,法籍美国指挥家,他边拉琴边指挥的风格让我大感兴趣,以至于今年指挥乐团排练《春之声》的时候也效仿(可惜后来演出机会被GRE给砍掉了)。 当年的笑点应该算是马泽尔指挥《骑士波尔卡》,将指挥棒扔给了打击乐手(难度貌似还不低的,呵呵),自己拿着个木板在那里张牙舞爪地敲。我也是第一次听到欢快的《拉德茨基进行曲》,后来发现演奏的时间和走路上学的时间相等,以至于做到一天一哼或者二哼。 1997年换了意大利指挥家里卡尔多·穆蒂。我那时候的口味也很单纯,就喜欢轻快的波尔卡,对“冗长”的圆舞曲则没什么兴趣,所以对穆蒂的选曲非常不感冒。当年唯一留下印象的是小赫尔梅斯贝格的Leichtfüßig,正式的翻译是“舞步轻盈”,但我则一直喜欢用自己的“光脚快速波尔卡”的“中式”翻译。 因为1997年的缘故,1998年我几乎没怎么看新年音乐会,所以就不作评论了。 1999年的年度指挥又是洛林·马泽尔,当年也是老、小施特劳斯周年忌辰,因此选择了风格相当丰富的作品。马泽尔不仅继续展现他的“小提琴指挥”功力,而且也加进了不少搞笑环节,先是把鼓打爆,然后敲锣时又“伤”了手,搞得小提琴首席不得不从脚下搬出个医药箱,颇具娱乐性。 2000年的指挥又是里卡尔多·穆蒂,但那时我的兴趣已经由单纯的欢快波尔卡向外延伸。开场曲《湖泊圆舞曲》恰好在1996年演奏过,我开始留意到不同指挥家处理同一乐曲时“口味”的不同,可以算是“听版本”的开端。我也注意到穆蒂指挥风格与马泽尔的显著不同——夸张地充满激情,尽管他的幽默感显然不如马泽尔。于是我开始寻求除了搞笑和欢乐以外,新年音乐会中其他的元素。 似乎是要考验一下我的音乐口味,2001年的新年音乐会由固守传统的奥地利指挥家尼克劳斯·哈农库特指挥,——幸好97年的指挥不是他,否则我可能一连三五年不想看新年音乐会了。在表情肃穆的哈农库特的手下,新年音乐会变成了高质量的、严肃的音乐会,少掉了些许欢乐性质。不过奥地利广播公司还是成功地加入了一些搞笑元素—— 比如《游览列车快速波尔卡》中两个火车头的pk,颇值得一看,另外正式曲目的最后一首《恶魔》,也有一位乐手假扮成魔鬼,从一股浓烟中升起…… 2002年的指挥是中国人民的老朋友,中国出生的日本指挥家小泽征尔,父母对他反而比较熟,我则是第一次听说,第一印象是:好像个老练的巫师呀。 小泽征尔在指挥上的确像个巫师作法般,以至于Y君评论:与其说是他指挥音乐,不如说是音乐指挥他,这倒让2002年新年音乐会颇具观赏性。他和乐手耍的幽默和马泽尔的比起来都只能算“小幽默”,但确实逗乐了观众。小泽的新年贺词也是我印象最深刻的,与马泽尔的“语言秀”并驾齐驱:他让乐手站起来,一人用一种语言问候观众新年快乐,首席小提琴用日语说新年快乐,但小泽自己用的却是中文,让人又惊讶又感动。 2003年,很不幸地又是尼克劳斯·哈农库特,不过那时候我已经算入了门,因此对哈农库特的口味也不会觉得很闷。2003年的新年音乐会是这些年少有的无笑点的新年音乐会,唯一出彩的地方是演奏韦伯《邀舞》时,观众在乐曲还没演奏完的时候就以为已经结束了,让哈农库特他老人家有些愕然。 2004年,里卡尔多·穆蒂第四次指挥新年音乐会,当年也没有笑点,不过我觉得看穆蒂的指挥,本身就可以算一种享受。比起1993年的清涩(用德语讲新年好的时候居然还卡了一下),穆蒂看起来是老练了很多了,还戴着副金丝眼镜,他有一个喜好我很喜欢—— 就是选许多新曲目,从1993年到现在似乎一直如此。 马泽尔在2005年第n次执棒新年音乐会,但在新年前几天发生了印度洋大海啸,因此这次音乐会严肃了很多,马泽尔也第一次基本没有耍幽默。为了向海啸遇难者表示敬意,音乐会的结尾取消了拉德斯基进行曲,也是半个世纪来第一次。2005年的另一瞩目特征是乐队队员犯错,这对于“世界第一乐团”来说可是非常少有的。 2006年新年音乐会选择了拉脱维亚指挥家马里斯·杨松斯,在我看来,杨松斯的孩子气和小泽有得一拼,可惜小泽是从风格到样子都很孩子气,颇有老顽童的感觉;杨松斯可好,一个大帅哥,还得在指挥台上扭阿扭的,Oh My God;后来看他指挥的海顿104,更受不了了。不过从2006年开始,一年一笑点的风格似乎给固定下来了。 杨松斯玩弄的花样是《电话机波尔卡》—— 因为2006年是电话发明100周年,在结尾的时候他老人家的cellphone很准拍地响了,于是杨松斯一怒之下power off,全曲终于结束,之后还秀了一下那台手机,还是Nokia的哟。这首曲听CD的时候会不搭,但看视频的时候很乐,这应该是迄今为止最具有时代感的选曲了。另外《强盗加洛普》的时候杨松斯还操着把手枪和某乐手来了个里应外合,表情很天真。 2007年,祖宾·梅塔第4次踏上新年音乐会的指挥台,不过他对我来说挺新鲜,因为他上一次执棒——1998年——我因故没看到。这一年的笑点是演奏《威尼斯狂欢节梦幻回忆》时乐队队员的逐一solo,以及首席小提琴当众“捣乱”。不过,梅塔的风格我反而不是很喜欢,观赏性不如穆蒂、小泽等,细腻方面自然又不如哈农库特,太中庸。这一年的新年贺词也太“大欧洲主义”了,是给新加入欧盟的两个国家的人民问好—— 大哥,新年音乐会是给全世界人看的呀。 2008年请来了老大爷乔治·普莱特。廉颇虽老,但是却让人耳目一新,难以想象的随性风格(举个例子:某处强音,普老仅仅是手一伸,好像伸懒腰一样)非常有观赏性,而且也巧妙地在指挥棒和徒手之间切换。这一年的笑点是加演曲目《运动快速波尔卡》(向欧洲杯致意),首席小提琴拿着奥地利队围巾捣乱,普老立马掏出黄牌警告,结果小提手大怒了,乐曲刚一结束,立马红牌一张把普老赶出场外! 2009,巴伦博伊姆首次执棒新年音乐会,今年的亮点,不必说,当然是为纪念海顿逝世200周年而演奏的《第45号“告别”交响曲》的第四乐章了,乐队队员逐个离开演奏台,再现了海顿当年的情景,不幸的巴伦博伊姆四处追赶溜走的队员,最后还“讨好”坚持奋战的二提首席,可惜人家还是扬长而去,剩得巴伦博伊姆在那里仰天长叹。这可能是新年音乐会迄今为止搞笑与韵味兼得的最佳典范! 十五年,弹指一挥间;一年一度的新年音乐会又要到来了,就用2009年的《拉德斯基进行曲》为本文作结吧。巴伦博伊姆版本的拉德斯基也算是玩出了新意的。(为了减轻服务器负担,本文中的视频均压缩为网络格式,同时推荐各位到视频网站上观看,谢谢合作)

2010年维也纳新年音乐会前瞻

约3年前 about 3 years ago - 尚无评论 No comments

简单算算,原来马上就要迎来收看维也纳新年音乐会的第15个年头了。新年只是一个节日,但新年音乐会却是一个标杆,比一个单纯的节日更能让人感到时光的流逝。 Wiener Philharmoniker | Georges Prêtre 2010 Januar 1 11:15 (UTC+1), Musikverein, Großer Saal Johann Strauß II (1825-1899) 1. Die Fledermaus; Overtüre Josef Strauß (1827-1870) 2. Frauenherz; Polka Mazur; op. 166 Johann Strauß II 3. Im Krapfenwald'l; Polka francaise; op. 336 4. Stürmisch in Lieb' und Tanz; Polka schnell; op. 393 5. Wein, Weib und…

又是一年狮王吼——2009年狮子座流星雨观后记

约3年前 about 3 years ago - 16条评论 16 comments

天文爱好者们早已习惯用“狮王”代称狮子座流星雨,既有“王”字作衬,它的地位也就不必多费口舌来修饰。尽管这几年狮王活动平平,但提起它,许多铁杆爱好者都会翻出2001年那场罕见大爆发的经历出来津津乐道。对我来说,狮子座流星雨是观测次数最多的流星雨,掰指头一算,第一次目睹狮王英姿,竟然已经是12年前的陈年往事了。 2009年的狮子座流星雨预计有较大活跃,全国各地的天文爱好者都是摩拳擦掌,我也借着今年日全食天气预报大获全胜的好势头,推出了狮子座流星雨天气预报。最早的预报显示广东一带天气不佳,不过预报逐渐好转。到了11月17日,我作的预报是大致晴天,要起云也是后半夜起云,同时认为珠三角西部天气较好,于是南十字星会N伙人马杀向高村观测基地,加上东莞甚至深圳的爱好者也蜂拥而至,一时间高村晒谷场车水马龙、人满为患。我蹭着littlePig的Subaru来到高村,也暂时摆脱了“脱离组织”的“罪名”。 这晚高村的天气相当不错,极限星等5.2等左右,看来下半夜可以大干一场,于是我先钻进车里睡上一觉。不过狮子座虽然还没升起,金牛座火流星却先跑出来凑热闹,时不时划过一颗,搞得地上的人尖叫连连,我的睡觉计划基本失败,半醒半睡之间透过天窗也看到了一颗极亮的火流星。 夜半0点,起床,穿好羽绒服,披挂整齐,四处串门之后,避开喧闹的大伙,跑到角落躺下来做目视观测。串门花了不少时间,结果观测是0:49才开始。运气不错,刚躺下来就看到了两颗不太亮的,然后0:56看到一颗漂亮的火流星横穿猎户脚下,大伙又是“哇”的一声。今晚的狮子座流星虽然都不太亮,但大多数都留有几秒钟的余迹,挺赏心悦目的,到一点半一共数到9颗群内6颗群外。这时,周恒过来了,结果他一躺下来,流星就不出现了,我就站起来休息了二十来分钟,回来的时候周恒还躺在那里,气哼哼地说:“我都看了半个多小时了,一颗都没看到!”幸好这句话说完没一会儿,就下了一颗,给他慰问了一下;那颗不是很亮,我也没看到。然后,起雾了,大伙儿一片鬼哭狼嚎,广州日报的叶卡斯也打道回府,路上给我们发了条短信,说广佛高速上阴云密布,看来广州的观测者是全挂了。 没过一会儿,天又晴了,比上半夜更好,极限星等一度达到5.4等,大家又开始起劲,狮王也开始活动身体了,好几回是一连出2、3颗;4点以后更热闹,最短在15秒之内一连出现了3颗群内和2颗群外,大家热情高涨。从4:17-4:54的37分钟内,我数到了21颗群内流星,还有大概七、八颗是其他人看见的(这就不算了),事后对照国际流星组织的分析,这也是狮子座流星雨的峰值时间。虽然亮的非常少,但当流星接二连三地迸发出来时,大家还是十分兴奋的。 可惜我的预报不幸言中,差几分钟5点的时候,起云了。怎么起的呢?有人大叫:“东方黑压压的云上来啦!”3分钟之后,一颗星也看不到了。不过据何老大说,他之后还看见了2颗火流星照亮云层发出的光,我就没那么好运气。不过,能在11月份得到这么好的天气(观测前24小时还是阴天!),我们也非常知足了。 狮王,下年见啦。大家开始期待下个月的双子吧。考虑到所有读者的口味,观测报告就不贴上来了,有兴趣的童鞋到国际流星组织那里去找吧。

2009长江大日食

约3年前 about 3 years ago - 17条评论 17 comments

日全食又要来了—— 把握机会。下一次想在中国土地上见到日全食,就要等到2034年了,而且到时还是要在藏北无人区才能观测。有人说流星暴雨、日全食和极光是最壮丽的三种天象,一生不见一次实属可惜,而我很幸运地三种都见过,可以证明这种“故弄玄虚”的说法着实不假。如果说以前“百年难遇”、“千年难遇”的天象几乎都是媒体炒作以外,那这一次他们的确没有说错—— 21世纪持续时间最长的日全食,恰好穿过世界上人口最稠密的地区,这实在不能不说是一件十分巧合的事情。所以,把握机会吧。 尽管现在到日食还有三个星期,可在天文界群体中,“长江大日食”的期待值已经接近沸点了。人们天天都在谈论它:去哪观测?带什么器材?准备情况如何了?等等。我自己就已经做了3个有关日全食的梦了—— 也有不少同好说有同样经历。可惜每次梦都是食甚几乎还没开始,我就给急醒了—— 要么发现自己忘记带东西了,要么发现自己选择的地点不对。总之,满头大汗地起来,看看手机,才确信日全食还没有到来,长舒一口气。这样的紧张,比起高考,简直是有过之而无不及啊。 高博说过一句话,“日全食嘛,不过是月亮把太阳全挡住而已。”这恐怕是很多没见过日全食的人的看法。不过,当他们看过日全食视频之后,很大一部分就“中毒”了。我做过若干个日全食讲座,当屏幕上最后一缕日光渐渐消失,光滑的黑太阳与柔和的日冕展现在湛蓝的天际时,或者全食结束,耀眼的阳光伴随着夺目的钻石环重回人间时,台下观众无不啧然起声。太阳和月亮完美相合的壮丽一幕,让人不能不赞叹大自然的精巧与伟大,如同宏伟的神山一般,能让人从心底生出一股对一种高高在上的力量的敬畏之情。 我承担了一项不太轻松的任务—— 7月22日日全食期间全食区域的天气预报。其实应该说,是我自己找来干的。不过这难道不是很有意思的一件事吗?人的力量远在自然之下,但却可以凭借自己的力量来认识自然。经过日食的一幕,我可以想象到两三千年前,我们的祖先们见到太阳突然为黑影所蔽,是何等的惶恐。现在人们根据科学家们的精准预报,从四面八方集聚而来,观赏同一种天象。尽管出发动机或许不同,但本质都是对大自然的一种膜拜。 好了,抒情的文字就不多说。近来笔耕不力,遣词造句也力不从心,不便让大家见笑。我为自己的日全食拟定了3份计划,打算根据天气情况灵活调度,或许大家会有兴趣了解一二。 神山贡嘎之旅(全食长4分42秒) 我怀着极大的敬畏和向往之情来安排这一行程。有什么比日月之合与神山之巅的交集更能让大自然的壮美深入五脏六腑呢?我要承认,高博的这一提议简直是妙绝了。在海拔约4550米的子梅山垭口,远眺海拔7556米的贡嘎山主峰和一连串海拔海拔六七千米的雪山,以及乌蓝天际中的黑太阳(两者恰好在同一方位),……这一景象的壮美程度恐怕已经超出人类语言所能描述的范围了,让我想到80年前美国植物学家约瑟夫·洛克来到梅里雪山脚下发出的那句简约的感叹:“啊,这是世界上最美的山!” 不过这一梦想要付出的代价是可观的。除去旅行费用之外,从成都到贡嘎山脚下需要至少两天的时间,意味着我无法参加日食次日在上海举行的国际彗星会议了,也见不到老友点点、韵希还有未曾谋面的胡胡了。不过,朝圣之旅,是要付出一些尘世的代价的。为了那一幕,值。 海·天·日食——浙江省崎岖群岛基湖沙滩(全食长5分59秒) 神山贡嘎与日食当然让人神往,但即便我舍弃掉身外之物,顶着高原反应的风险上到子梅雪山垭口,当地的天气状况也是个严重问题,因此二号方案就选在了千里之外的东海之滨—— 大龙华岛。这是胡韵希出的妙主意。大龙华岛位于杭州湾东面的崎岖群岛之中,虽然没有巍峨雪山,但却有一望无际的大海,也算不错。 备份点:武汉(全食长约5分30秒) 武汉地区是陆地上的最佳观测点之一,但这很大原因是出于其便捷的交通。如同高博所说,单单是“月亮把太阳遮住”比不上同时有个壮观的地景,特别是去年我们已经感受过新疆的戈壁雪山日食之后。但为了防止贡嘎山和大龙华岛各受西南低涡和台风的影响,我在武汉设置了个备份点,到时候可投奔的人也不少。 其他曾作考虑的观测点:云南省德钦县梅里雪山风景区,湖北省宜昌市三峡大坝,安徽省黄山市黄山风景区,浙江省嘉兴市 天文就是一门靠天吃饭的学科。希望到时不要梅雨锋来个意外静止(覆盖陆地上的整个全食带),让大家全部败兴而归吧。不过我还有一个备份的备份方案—— 买一张22日上午9时左右从成都飞往上海的机票?那就请听下回分解啦! (注:本文章之照片,除特别注明外,均为网上搜集)

Die Berliner Philharmoniker in der Waldbühne 2009

约3年前 about 3 years ago - 4条评论 4 comments

Die Berliner Philharmoniker in der Waldbühne 2009 "Russian Rhythms" Berliner Philharmoniker Sir Simon Rattle Conductor Yefim Bronfman Piano Piotr Ilyich Tchaikovsky The Nutcracker: Overture plus 1st Scene and March from Act 1 Sergei Rachmaninov Piano Concerto No. 3 in D minor Igor Stravinsky Le Sacre du printemps Wie es enden wird, wissen wir. Mit Paul Lincke, der Berliner Luft und zahllosen…

Private New Year's Concert of Quanzhi Year 21st

约4年前 about 4 years ago - 2条评论 2 comments

December 31, 2008 Philharmonic Orchestra 1992 (PO'92) The Hall of Johann Sebastian Bach Ye Quanzhi 1. Little Star Variation, A Greeting to the Forthcoming "International Year of Astronomy" 2009, Q. 173 (*) Joseph Haydn (1732-1809) 2. Sinfonie Nr. 45 in fis-Moll, "Abschiedssinfonie", Hob. I/45; Farewell Symphony 3. Sinfonie Nr. 100 in G-Dur, "Militärsinfonie", Hob. I/100; Military…

20年12月29日基士兰新年音乐会

约4年前 about 4 years ago - 6条评论 6 comments

时间:20年12月29日16:30 地点:基士兰草原广场 Lowell Mason (1792-1872) 1. Nearer, My God, to Thee (Bethany version, transcribed by Quanzhi Ye) Fritz Seitz (1848-1918) 2. Pupil's Concerto No. 2 in G Major, 3rd Movement, Op. 13 Joseph Haydn (1732-1809) 3. Quartet in F Major, Op. 3, No. 5 Johann Strauss II (1825-1899) 4. Bauern-Polka, Op. 276; Peasant Polka (transcribed…

约4年前 about 4 years ago

我喜欢本文的第一个段落。你是在cctv音乐上看的直播吗?似乎每年它都直播维也纳新年音乐会

约4年前 about 4 years ago

唔,我是通过CCTV音乐看的直播…… 以前一直都是CCTV-2直播的,从1988年开始,不过大约是前年改成了音乐频道…… SS看了没有?

约4年前 about 4 years ago

恩 看了~~对那个珍宝圆舞曲和告别交响曲第四乐章印象很深~

约4年前 about 4 years ago

珍宝圆舞曲…… 哦,好像放了奥地利的风景?呵呵Farewell那一段Barenboim是搞得很逗。拉德茨基没什么印象?个人觉得他和观众的互动非常到位而且也很有个人特色的说~~~ Barenboim的指挥风格很耐看~~~

约4年前 about 4 years ago

很高兴能看到一个和我一样喜欢天文和古典音乐的人呢。在此一定要留下脚印了。

巴伦博伊姆似乎是因为这些年搞歌剧的原因,他指挥的曲子少了点以往一贯的优雅而多了分宏伟。虽然可能宏伟这种感觉对于像南国玫瑰这样的曲子有点不太合适,但是我还是很喜欢这种壮丽版的南国玫瑰。新年要有新气象嘛,这样的新意还是很让人开心的。

PS:很羡慕你能做这么多天文方面的工作。现在,对天文,我只剩爱好了。

约4年前 about 4 years ago

castadiva是不是就是传说中的赵MM?南国玫瑰感觉选景很好,但和1998年梅塔指挥的版本差别不是很大。可能这些太过经典的作品很难修饰出新意了,作曲家的原意太明显了。

约4年前 about 4 years ago

以前对Barenboim不大了解,但是这回领略了他艺术家的风采,很是厉害,在看他指挥的时候能感受到音乐以外的独特事物,这种事物似乎又在其他的指挥家处看不到:他的眼神,他的举动,以及他的一切投入到音乐中来的热情和诙谐。本人觉得他还是一个比较优秀的、能把音乐与生活艺术融合得很完美的人~~~而且最重要的,他长得很是可爱~~

珍宝圆舞曲里的那段芭蕾我很喜欢,感觉和以前看的歌剧中的有一点点的不同~

约4年前 about 4 years ago

嘿,什么叫音乐以外的独特事物?Barenboim年轻的时候可是长得很帅的哦……

约4年前 about 4 years ago

恩 看过他年轻时候的样子,是挺帅滴~不过比较喜欢现在胖胖的可爱样子~

至于音乐以外的事物,我着实说不出具象的,只是感觉很简单,很和谐。俗话说得好,很多东西都是只可意会不可言传滴~(其实是我艺术境界不够高的表现...)

我比较喜欢他的轻松自在的指挥模式。

约4年前 about 4 years ago

那我想你也应该会喜欢Riccardo Muti,他是很帅滴。明年的Pretre也还好吧。哈农库特的指挥最闷了,不过据说他的taste是最正统的维也纳风格。