“印封”手札之四:莫尔道嘎

说好的,班车呢(上)

漠河,一月十五日清晨。

我一个人在零下四十二摄氏度的空气中走着。黎明的微光穿透笼罩在县城上空的浓雾,将街道和四周的建筑勉强映衬出个大概。

不过,灰蒙蒙的天空并没有带给我灰蒙蒙的心情。到这一天,我的旅行已经过了一半,到达“中国最北”的目标也已经完成。一想到这一点,我心情就变得轻松愉快。于是乎,我哼着小曲,在县城结了冰的路面上不慌不忙地迈着步子,直到一栋标着五个影影绰绰的大字(“漠河客运站”)的欧式建筑出现在我的面前。

“小伙,去哪呀?”一个满脸横肉的大叔向我走过来。“满归。”我省略掉一切不需要的字符,将重音标在了“归”上。“去满归的大客已经没有喽,你搭我的车走吧。”“不是说八点有一班嘛。”我小小地吃了一惊:这个时间可是我打听来打听去才问到的;这班车八点从漠河出发,不到十二点即可到达满归,然后我就能赶上中午一点从满归开往根河的火车——多完美的衔接呀!现在,居然没有车了?难道我要空耗在这个充满烟煤味的地方不成?

“今天停开了。你自己去问吧!”大叔语气中带着几分得意,跟着惴惴不安的我走进候车厅。

“对,去满归的大客从今天开始停开了,二十号才恢复。”售票处的姑娘头也不抬地说道。“这样啊,谢谢你。”我按捺住内心的焦躁,转过来问那位大叔,“你出多少钱?”“一人七十。”“那如果没有人去呢?”“没有人去,那你就出全价呗。”“全价多少?”“三百。”“一人七十,四个人两百八,怎么我一人就要出三百?”“哎呀,你一个人嘛…… 就是这个价。”大叔语焉不详地应付着,摆出一副“就是要宰你”的架势。

我掏出面包吃起来。去满归的班车从今天开始停开了?可前几天在哈尔滨遇到的那位驴友说他还坐那趟车从满归上来呢!这么说来,我的运气真是够背的。当然,我还有一个备份方案:搭上午十一点的火车去铁路重镇加格达奇,夜里在那里换乘去伊图里河的火车;从伊图里河到根河只有区区二十六公里,这样就可以在第二天中午到达根河了。然而,因为这一带的火车车次很少,这样我就得耽搁一天的时间,还要走477公里的回头路,同时得放弃从漠河到根河这321公里路段。在我吃完最后一个面包的时候,我已经决定:无论如何也要完成漠河-满归-根河这一路线。当然,不能在满脸横肉的大叔得了便宜。

“还是三百?”我咽下最后一口面包,站起来问道。“还是三百。”“两百八十不走?”“不走。”大叔一副“舍我其谁”的样子让我颇为厌恶。“这样啊……”我故意滑腻腻地回应道,“那我就坐火车去好了,反正也差不多。”我说着就推门而去,把大叔自己一个人留在客运站里了。

这时雾已经慢慢散去了,我也慢慢地在街道上走着,一边考虑着对策。在走到第一个拐角的时候,我拿定了主意:先回到旅店再说。旅店老板是北方大哥介绍给我的,我前天晚上也和他侃了好一阵大山,或许他会给我想到一个好办法。

我在漠河县住的是“北星宾馆”(0457-2888803,13555071917,15094626076,这地方最大的好处就是提供有线及无线网络,同时交通也很方便)

“哟,你又回来了呀?大客不赶趟儿哪?”我推门进屋,正好和在打扫卫生的老板娘打了个照面。“不是……”我把事情的来龙去脉简单介绍了一下,做出一副毫不担心的样子。“我觉得吧,你还是坐火车得了。上午的火车,晚上就能到加格达奇了啊。”老板娘飞快地说,快得把“加格达奇”的“格”字几乎隐没掉。“但那样麻烦啊,我还得多拿出一天时间,算七算八的其实钱也差不多了。”我也同样飞快地说。“这样啊……”老板娘若有所思。“打电话!”在阁楼上睡觉的老板探出睡眼惺忪的脑袋,蹦出了三个字。

老板娘热心地打电话,问了五六家,开价全是三百五甚至四百。“你觉得多少钱合适呀?”老板在阁楼上打了个哈欠。“总得二百…… 二三十,三四十吧。”我很犹豫地回答道。网上的资料说一百五便可以包车去满归,但那是早些年油价较低时的情况,还要是温暖的夏天。现在这个油价和时令,要到这个价格恐怕几乎是不可能。“我说小伙,你还是坐火车吧。到满归来回三百公里,光是油就要两百块钱了,你要这价估计够呛。”老板说。这时老板娘又问到一家,开价三百,我便要下这一家的电话,谢过老板夫妇。“你的房间还没收拾呢,不妨回到房里考虑考虑吧。”老板娘说。

其实已经没必要考虑了。前些日子在“最佳拍档”于小朋友的反复教导之下,我早就牢牢树立了“出门在外最不该省的就是钱”的观点。——当然,该省的时候还是得省,但是我当然不会为了七八十块钱就丢掉三百公里美景还买来一肚子的窝心。经过一番折腾,接近十点钟的时候,我总算登上了马师傅的黑色轿车(幸好他并不是早上那位满脸横肉的大叔),向满归进发。

包车信息:马师傅,13555072225,常驻漠河县城。

穿越大兴安岭(上)

兴安,中文字面上的意思是兴盛安定的意思,不过它其实来源于满语,意为“极寒之地”。“兴安岭”的意思自然就为“极寒的山岭”。东北地区基本上就在大、小兴安岭的拱卫之下。在目前的国境线以北,还有一座“外兴安岭”(今称斯塔诺夫山脉),历史上曾是大清帝国与俄罗斯帝国的分界线。在1858年,沙皇俄国以武力强迫清政府签订《瑷珲条约》之后,外兴安岭便成为了俄罗斯领土。有意思的是,在1969年以前,包括满清皇朝在内(参见The Sino-Japanese War of 1894-1895: perceptions, power, and primacy,S. Paine著,剑桥大学出版社)的历届中国政府均不承认这一领土割让。

一上车,马师傅就开始反复强调:“我知道你要去赶中午一点的火车,但早晨雾气很大,又是雪路,为了安全,我们还是不得不开慢一些。”我也再三表示理解。不过在出了县城之后,我才弄明白是怎么回事:他没有在冬季走过这一路段,又担心遇到积雪过深的地方过不去,只能一直打电话问路。不过,打就打吧。这条路是省级公路,大概也没什么可担心的,于是我就一路和他闲聊,从汽车,油价,南方,一直到如何通过太阳方位来判定南北。他对最后一个问题尤其感兴趣。俩人讨论,你来我往,好不热闹,他连连恭维我“真能侃”,我也谦虚地回应着,轿车也不紧不慢地以五十公里的时速在冰雪路上滑行着。以这个速度,按时抵达满归赶上火车不成问题,我那颗悬着的心也就慢慢放下来了。不过,马师傅和北方大哥显然还是有些差距,对我提的几个当地风景名胜的问题都回答“不知道,我只管把你们拉到目的地”,我只好一边回忆地图一边欣赏沿途美景。

在没有来东北之前,我一直以为北方的冬天就如在北京所见的那样,满眼单调,遍地萧条。但这里却全然不是这样的:公路两旁的森林就好像周末步行街上的人群一般摩肩接踵。树们即使是在冬日,也绝不会褪去一身的绿装,反而依照各自的口味,保留各自的色调和明度。公路偶尔延伸到高地上,人们便能看到四周一望无际的林海,尽是浓浓淡淡的绿、黄、红,格外赏心悦目。偶尔有一些被虫蛀和积雪压倒的朽木,恰到好处地诠释着“病树前头万木春”的含义。至于林间的雪地上,那就更是热闹了:无数的脚印,大大小小,深深浅浅,有的只有一条孤单的足迹,一派隐士风格;有的却俏皮地在地上画着“8”字,好像正在参加一场盛大的舞会,似乎各位林中居士们,刚刚还在雪地上嬉戏。这一份动感与静态的微妙结合,仅为北方的森林所具备,在其他地方是无法想象的。

大约十一点半的时候,我们翻越黑龙江和内蒙古交界的白卡鲁山,这里到满归只有七十公里,路途已经过半。我正高兴着,突然雪地上出现一个大坑,我俩还没反应过来,轿车就飞了过去。马师傅赶紧停下车查看。过一会儿,他一脸沮丧地上来了。“没大问题吧?”“前档板碎了。”“噢?”我一听不是车开不动了,心里顿时舒坦,不过出于礼貌还是说了句,“可以补一下的吧?”“哪里!是整个碎了,你看后面一地的碎片—— 看到没有?唉!原厂的要六百,副厂的也要两百八呢!这次又白跑了!”马师傅把手往方向盘上一砸,不情不愿地踩下油门。之后的他和之前几乎判若两人,对我的话几乎爱理不理,车速也开始慢了下来。

我开始同情起他来。跑我这趟路,耗掉一整天不说,三百块钱其实也净剩一百的利润,现在还把六百块钱的挡板给磕碎了…… 然而,我也必须从我的角度考虑。如果赶不上中午一点的火车,多花的车钱和食宿费是小事,还会带来旅行中最应避免的情形——计划被破坏时带来的挫败心理,今早好不容易才从班车取消的泥潭中走出来,我可不想这么快就“赔了夫人又折兵”。如何既照顾自己又帮助马师傅呢?我灵机一动,说道:“您知道吗?大部分的游客都是反着我的路线走的,也就是说他们得从满归到漠河。这班车是从漠河发出的,您也清楚;但班车从今天开始停开了,他们一定不知情,所以肯定得找包车上漠河。从伊图里河到满归的火车是十二点半进站,只要您能按时到达,接上他们,就有可能把这笔亏损帐补上啦。”“呃?”马师傅面色稍解,“你对火车时刻有把握吗?”“当然有,你也知道,我们这些出来旅行的人,事先都要做很多功课的。准确的说是十二点二十八分进站。”“要是能补上可就太好了。”马师傅说着就开始加大油门,轿车很快以八十公里时速在雪地上飞驰起来。“哎哎,您可别开太快啊!还是应该保证安全!”这下子,轮到我不断地提醒他了。“你放心吧,我有把握!弯道的话要放慢点,现在是直道,可以开快!”马师傅一边应付着,一边继续保持着速度。

十二点三十分,我们远远地看到了山谷中腾起的白色烟雾。“那就是满归了吧。”我克制不住喜悦。满归到了!那今天就可以按时到达根河了,这趟霉运连连的旅行(算上之前差点错过航班,看雾凇找错了地方,久等公共汽车而不至,手机和无线网卡的故障,等等)总算可以继续按计划进行了。“是啊。唉!但人是接不到了,火车都进站了!”“这不着急,”我说道,“满归客运站和火车站不在一个地方的嘛,对吧?”其实我是根据东北的普遍情况胡乱猜测的,没想到马师傅竟然点了点头,于是我继续说:“如果您是游客,您会不会一下就听信包车师傅说今天没有大客了?明显不会嘛,您肯定要到客运站问问看的。”马师傅又点了点头。“而且您是回程车,完全可以出更低的价压过满归的师傅的。所以啊,只要您运气好点,是肯定能挣些外快的。”我两手一拍,结束了自己的演讲。马师傅第三次点点头,脸上总算微微地笑了一下。

十二点四十五分,我总算到达了满归火车站。“喏,一…… 二…… 三,这是三百。祝您好运。”我和马师傅结清了帐,克制住自己多给二三十块钱的冲动,整理好大背包,转身走向火车站前的楼梯。

穿越大兴安岭(中)

满归这名字,给人的第一印象是“满载而归”的意思。在网上简单搜了一下,似乎没提到这名字是怎样来的,只是语焉不详地说这地方的全称是“满归镇”或“满归林业局”,是建国初期修建的牙林中线铁路(牙克石-满归)的终点站,这或许是哪位建国初期来此指挥垦荒的领导一拍脑袋想出的名字。

满归火车站只有四十五年历史,但看来它一直保留着刚建成时的面貌:一栋白色的平房,就算是候车室;旁边有一栋两层高的浅黄色小楼,大概是铁路职工的办公地点。它们仍然保留着那个久远年代的建筑风格,外表上没有一丝多余的装饰。

我走到白色平房前,见大门紧锁,心里正觉得奇怪,远处的一位大叔冲我叫道:“小伙子,直接上车买票就行啦!”哟!看来满归站不仅外表简洁,连内在都没有一丁点多余的摆设呢。我谢过大叔,绕过平房。眼前是一块积雪的空地,一列老旧的绿皮火车就停在空地上,好像被遗弃了似的;如果不是白色平房上“满归站”三个烙金隶书在冬季正午的阳光下闪闪发光的话,我还真难以想象这就是一条客运线路的始发站。偶尔有当地居民和我一样,绕过白色平房,毫无顾忌地登上火车,甚至还有一位送孙女上车的老爷爷,忽然踏着自行车从附近的田垄里骑上站台,一切显得如此异样又随性。

少顷,列车突然一震,随即慢慢地蠕动起来,忽然在车外传来“等一等!等一等!”的叫喊声。大家还没来得及把头转向车门处,就听得几声厚重的鞋子与金属的撞击声,只见一位中年妇女喘着气推门进来了,显然刚刚完成了“飞身上车”的好戏。她走到某一排座位,和另外一位乘客打了招呼,就坐下了,连珠炮般的讲起自己的经历:“哎!……他嫂子请吃饭呐!……吃到十二点半!……车又打不到啊!……我说这坏了,那包儿往哪儿搁呀!……我看旁边有个小伙子!……塞给他十块钱,让他帮我捎回去,说了句‘谢您啦’就开始跑!这点儿…… 哎!刚刚好哎!差一点儿就不赶趟儿啦!”断断续续地说完,又抄起手机就开始打:“喂!我在火车上哪!一上车就开了,差点儿就不赶趟儿了…… 那东西送到了啊?这么快呀?哎!帮忙谢谢那小伙儿哎!谢谢了没有?”

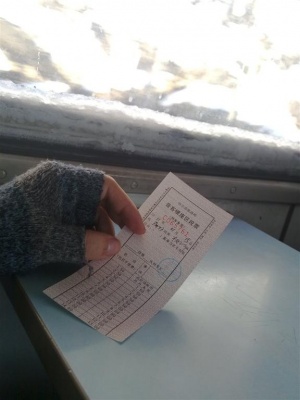

我和车厢里的其他乘客还没来得及看完这一出不大不小的喜剧,列车员就推门进来了。——虽然这火车好像是刚从古董博物馆里拿出来的,但列车员大叔并不因此就降低着装水准。恰恰相反,他把帽儿戴得正正的,袖章别得紧紧的,连那一排大衣纽扣,也是整整齐齐的,挑不出半点毛病。他手里拿着一打米色的小票,叫道:“买票喽,买票喽!到哪儿?——五块!”我盯着这位好像机器人一般从着装到发音都一丝不苟的大叔,直到他走来我的面前。

“根河!”“十四块!”“喏,这是十五块。顺便问一下—— 去莫尔道嘎的火车啥时候经过根河?”“明天早上八点!”大叔言简意赅地回答,眼皮都不眨一下,在小票上写了些什么,然后“刷”的一声从手里的一沓儿人民币中抽出一张和火车一样老旧的一块钱,熟练地把小票一撕,单手递给我。“谢谢。”我觉得有点自讨没趣,目光落在那张小票上。“满归,根河。”我默念道,但见大叔的字如同鬼画符一般飘逸。

老火车以每小时三十公里的速度,吭哧吭哧地在林海间穿行,我也就任凭各色景致如慢速电影般在眼前一帧一帧地滑过:摩肩接踵的树林子,屋顶齐整积雪的小木屋,轻烟袅袅的稀疏村落。偶尔列车晃晃悠悠地慢下来,往一片空无一物的雪地上一停,这就算是到站了,人们便随意地自由上落。耳边还传来两位老太太浓重的大舌头普通话:“你说这车今天怎么开得这么快呀?”“估计能早点哩!”我心里不禁暗暗笑了。就连广州最早营运的地铁线路,都有每小时三十五公里的旅行速度呢,更别提磁浮和高铁,速度计上的指针简直是“欲与天公试比‘高’”了。现在在大兴安岭中慢吞吞如蜗牛般爬行的古董火车,居然还有人觉得快,想想都让人觉得好笑。

冬季的北方,太阳总是早早下班。当火车穿过丘陵,一片金灿灿的原野出现在眼前的时候,已近下午四点。就连日间小镇里恼人的刺鼻的煤烟,也在夕阳光辉的渲染下,变成一团团色调轻柔的棉花团。一股道岔分离开去,几栋蛋黄外墙的建筑上烙着三个金字:“金河站”,金字当头,正好应景。

老火车在晚上六点准时抵达根河,此时室外气温为零下三十五摄氏度。我首先根据GPS定位和Google地图查看了一下四周情况:根河火车站位于根河市以西,通过敖鲁古雅路与市区相连,步行约半小时路程,我就决定徒步到市区找地方过夜。

穿越大兴安岭(下)

在历时一个小时徒劳无功而且毫无趣味的徒步之后,我最终不得不回到根河火车站附近,蜷缩在一间简陋的平房里过了一夜。老板娘倒是很友善,告诉我说根河市区比我想象的更遥远。我只能第二天在火车上简单眺望一下这个内蒙古东北部重镇了。

一月十六日清早,我登上了发往莫尔道嘎的6269次普通慢车。与前一天一样,迎接我的也是一列老旧的绿皮火车,一位面无表情的列车员大叔,以及一张米色的手写车票。唯一不同的是,米色小票上的字更如鬼画符般,只简单写了“根”和“莫”两个字。

这一天,我的计划是从根河出发,坐火车抵达莫尔道嘎,然后坐那趟每两天才发一班的班车从莫尔道嘎前往本次旅行的另一重要站点——室韦乡。之前一天,我打电话到室韦询问,证实一月十六日将有班车,这让我兴奋了老长时间,直呼“从漠河到满归的三百块钱花的值”。现在,我就在“一切顺利”的兴奋中,随着老火车的震动继续前进。

莫尔道嘎,蒙古语的意思是“上马出征”,这名字有个挺有意思的传说。话说在七百年前,在成吉思汗同学还只统治巴掌大的一块地盘(相对后来而言)时,有一次回室韦祭祖打猎。打着打着,来到一山头,放眼望去,不禁感叹道:哇噻,这可真是物华天宝,人杰地灵呀,一言以蔽之,曰:和谐。于是乎,他老人家肾上腺素如泄洪般分泌,顿时翻身上马,大吼一声:“莫尔道嘎!”没有几年,整个欧亚大陆各大小民族几乎就全部在蒙古铁骑之前嗝屁了。于是乎,这片地方就叫做“莫尔道嘎”。如今兵戈铁马、刀光剑影的一幕早已远去,莫尔道嘎留给世人的是大兴安岭地区唯一一片保存完好的原始森林,号称“南有西双版纳,北有莫尔道嘎”,咋听起来似乎有些自恋过头。但是么,牛皮不是吹的,火车不是推的,从得耳布尔到莫尔道嘎的四十三公里路程,让我对这句话心悦诚服。

看哪!我之前看到的所谓“林海”,跟眼前这一幕相比,只不过是小巫见大巫罢了。古老的铁路顺着山势斗折蛇行,老火车就在白、蓝、黄、绿、红五色水乳交融的环绕中缓缓行驶。有些时候,车行驶到山脊,窗外的风景就如同人们在东方明珠上俯瞰上海所看到的一般,一派车水马龙、人山人海的热闹景象—— 当然,现在展现在我眼前的,全是树!全是树!这是一片浩瀚无边、一望无际的森林之海。从漠河到根河的路上,我已经看到过许许多多色调不同、明暗各异的树林。然而现在眼前的美景,比起那天的景色,要美好成百上千倍!又有些时候,老火车行驶到树林之中,窗外的风景又如同苏州园林一般,精雕细琢,小巧别致—— 有着如同整连整团士兵一般的松树,从外表到神态都别无二致;有着鹤立鸡群、毛遂自荐般突兀于林海之中的高大杉树,还有许多砍伐或腐朽后留下的树桩,桩上有着一小团圆滚滚的积雪,好像有调皮的孩子往上放了个馒头似的。又有些时候,森林中倏然出现一条冰封的小溪或是积雪的空地,这是动物们写写画画的舞台。有些地方只有一条孤零零的脚印,仿佛是一位离群索居的思想者留下的孤单印记;有些地方的脚印比天上的星星还多,好像是前一夜刚才举行了盛大的舞会。谁说北方的冬天只有萧条和凋零的?我第一个反对!

在这让人心醉的美景之中,老火车不为所动,依然坚定地以三十公里的时速向前挪动着,既不紧一点,也不慢一下,不为钟点而着急,也不为美景而停留。十点五十三分,莫尔道嘎车站到了。

说好的,班车呢(下)

从莫尔道嘎到吉拉林(室韦乡所在地,对外称室韦,但当地人只称“吉拉林”)约有90公里路程。往返于两地的依维柯,每两天发班一次。因为从莫尔道嘎发车的时间是下午三点,因此我一点也不着急,就从莫尔道嘎火车站慢悠悠地往镇上走。从火车站到汽车站,走得慢的话,大概需要一个小时时间。

一路上有好几辆当地的小车,见到我背着个大包往镇上走,都表示愿意免费载我一程。当然,都被我谢绝了。

有一位莫尔道嘎的包车师傅在被我谢绝之后塞给我一张名片:陶树新,13154701157。

冬季的莫尔道嘎非常清静。当数十辆小车搭载着刚下火车的旅客气势汹汹地飞驰而去之后,积雪的公路就只剩我一人在行走了。路边的农家偶尔有几只不友善的看家狗冲着我大吼大叫,也被我轻松地无视了。

莫尔道嘎人都如同正统的东北人一般热情。我问一,他们恨不得答上十。因此,我没有太吃力就找到了汽车站,此时是中午十二点。

莫尔道嘎汽车站很有喜感:它修在一栋毫无特色的挂着“交通旅饭店”大招牌的白色建筑的左下角一个不起眼的小角落,匾额用繁体字写着“候车室”三个字。门前的台阶滑得一塌糊涂,显然使用频率很低,但我还是小心地踏上台阶看了看。仿佛为了验证我这一猜想,门锁住了。

“还没有上班呐。”一位在旁边看我看了几分钟的大爷说道,他站在那里,好像就是要等我提问似的。“开车前半小时才卖票。你上哪儿去?”

“吉拉林。”我机械地回答。

“吉拉林是下午三点的车吧,不过好像是两点多……”大爷四周张望了一下。“是三点。”另一位过路的大娘确认说,“每天都有!”“不对,那是夏天才每天都有,冬天是隔天一趟!”大爷纠正道。

我道过谢,继续向前走,决定先找个地方填填我那饥肠辘辘的肚子,但又不知道可以到什么地方吃一顿又饱又便宜的饭。

路前面不远有许多鞭炮纸。我看了看旁边那栋崭新建筑的名字:“超越饭店”。这名字倒是够新潮,我想。这时,从屋里突然跑出个小姑娘,冲着我叫:“姐姐!”

我大吃一惊,反问道:“你说什么?”

她愣了一下,旋儿说道:“啊,对不起!您头发真长,我认错了。您…… 是要住店吗?”

“我不住。不过,你们这里有饭吃吗?贵不贵?”

“有的有的。价格嘛,我觉得…… 还行,您进来看一下吧。”

我被那句“我觉得还行”逗乐了,于是就跟着她走进了饭店大门。

“几位?”一个老板模样的中年男子问道。“就一位,不会太少了点啊?”我环顾着四周相对高档的装修,心里有所顾忌。“当然不会!”中年男子很自然地说,这让我听了很是舒服。“来,把他领到那个包间去吧。”他示意小姑娘。于是我跟着小姑娘到一个有明亮大窗户的房间坐下了。

我点了一盘炖菜,一碗米饭,外加一瓶蓝莓果汁,老板和几位伙计进来和我闲聊。我了解了一下班车时刻以及冬季的旅游情况。老板友好地表示我中午可以在他的包间里休息,等到汽车站开始卖票了再离开。这使得我对莫尔道嘎的好印象又上升了一层。

在2011年初,莫尔道嘎每天8-9点有发往额尔古纳市(拉布大林)和海拉尔的大客车,隔天15点有发往室韦乡(吉拉林)的依维柯。“超越饭店”冬季的单间价格大约为50元/天。

我美美地吃了顿午饭,又品尝了蓝莓果汁。中午两点半,我就到汽车站准备买票。

等待的人渐渐多了起来,然而汽车站却始终没有开门。我前一天偷了懒,没有更换用来垫鞋的卫生巾,鞋里残留的潮气开始让我的双脚体会到刺骨的麻木,等车的当地人也开始抖抖嗦嗦。直到下午三点多,一对等车的母女从旁边的小卖部带来消息:“车坏了,今天没有车了!”大家一哄而散。

我呆住了:说好的,班车呢?

让我吃惊的是,等车的当地人几乎若无其事地就离开了。更让我吃惊的是,几乎没有当地师傅瞅准机会来拉客。显然,当地的生活是如此悠闲,以至于对这种在大城市里可以让车站员工下岗的“旷班”事件,几乎没有任何反应。只有那对等车的母女,可能是因为给家里置办年货之故,似乎挺着急着要走。过了好一会,总算来了个兜生意的师傅,开价两百上吉拉林。因为去吉拉林的班车是隔天开行,为了不在莫尔道嘎多停留两天时间,我眼下几乎已经没有选择,只能把价砍到一百七十五之后上车了。母女因为是当地人,一共出五十的车费,我则要交一百二十五元。

包车信息:孙胜,13488506584,常在莫尔道嘎、满归、室韦、海拉尔、额尔古纳之间跑运输。

从莫尔道嘎到吉拉林,一路上是典型的由森林向草原过渡的景观。当然,因为此时暮色已至,因此除了一场绚丽的日落以外,我并没有许多可看的,于是把至少一半时间花在了和孙师傅磨嘴皮子之上。和司机师傅磨嘴皮子可是一门学问。眼下,至少他在吉拉林把我介绍到了非常友善的“鸿飞之家”。

晚上六点多的时候,一轮明月已经悄悄地挂在了雪原之上。历经辗转,我总算到达了“印封”之旅的另一个重点驻留站——室韦,在“鸿飞之家”那面朝花园、装帧精致的卧房里住下了。

The Flash Player and a browser with Javascript support are needed..

| 打印本帖 Print article |

本文发表于2011 January 28 15:42,归类为一图胜千言, 椰子笔谈。您可以通过RSS 2.0来订阅有关的评论。 您也可以留下评论或在您自己的站点跟踪引用。 This entry was posted on 2011 January 28 at 15:42 and filed under 一图胜千言, 椰子笔谈. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |

约2年前 about 2 years ago

沙发......型号呢?呵呵..

约2年前 about 2 years ago

想问下.龙哥一般是从哪个网站去查班车信息的.?

约2年前 about 2 years ago

我就知道肯定又是你,哈哈。班车信息?一般只能百度然后扒前人的游记呗。这样的地方,班车信息很难找的。

约2年前 about 2 years ago

哈哈,姐姐!东北菜的分量确实挺大的。

约2年前 about 2 years ago

是啊,一盘还吃不完呢……

约2年前 about 2 years ago

太好看了!太好看了!太好看了!太好看了!太好看了!我怎么没去啊!我怎么没去啊!我怎么没去啊!我怎么没去啊!我怎么没去啊!我怎么没去啊!幸亏我没去。。。幸亏我没去。。。幸亏我没去。。。幸亏我没去。。。幸亏我没去。。。不然肯定不回来了!!

约2年前 about 2 years ago

重量级的还没出现呢,哈哈!你这么快就醉倒了啊……

约2年前 about 2 years ago

坐等。。。

约2年前 about 2 years ago

估计要下个月了……

约2年前 about 2 years ago

先留言再看 哈哈 这么长 肯定是顿盛宴

约2年前 about 2 years ago

您又晚了一步...

约2年前 about 2 years ago

姐姐.........天空好纯净~

约2年前 about 2 years ago

无视你…… 不过后半句好……

约11月前 about 11 months ago

我是您包车的孙师傅(莫尔道嘎),感谢您还记得我,我现在还是从事在旅游包车的服务中,不过还是以夏天为准,希望您还会再来我们美丽的呼伦贝尔,等您下回来的话,如果需要,我会到海拉尔接飞机的,带您领略下我们夏天的美丽风光,愿您心情愉快,身体健康。

约10月前 about 10 months ago

呵呵,您客气!我写游记有把包车师傅或者旅店的情况记下来的习惯,帮助宣传,同时也方便后来的驴友。在呼伦贝尔的旅行很愉快,或许夏天能有机会再去一次。再次感谢!